CultureMath

Ressources adaptées au programme de mathématiques de seconde

Le programme de seconde (rentrée 2009) est disponible en version pdf.

Il est découpé en trois grands thèmes, et assorti de deux capacités transversales. Cliquez sur les différents thèmes pour obtenir une liste de ressources CultureMATH correspondantes.

Deux capacités transversales (objectifs pour le lycée) :

Strepsiade encourage son fils à étudier avec Socrate pour être moins dépensier. Celui-ci refuse. Strepsiade, quoique très âgé, décide de se faire instruire lui-même. Il se présente au « pensoir » de Socrate et frappe à la porte...

Ce chapitre revient sur le cas « Hippocrate », cette fois du point de vue des techniques géométriques. La tradition ancienne attribue, à tort ou à raison, trois contributions majeures au géomètre de Chio, lesquelles esquissent les principales articulations à venir de la géométrie grecque :

- Il aurait été le premier à rédiger des Éléments de géométrie.

- Il aurait introduit la procédure de réduction d’un problème — en l’occurrence celui de la duplication du cube — à un autre, celui de l’insertion de deux moyennes proportionnelles entre deux segments de droite (problème paradigmatique de la géométrie dite ultérieurement « solide »).

- Enfin son nom est attaché à la quadrature de certaines portions de cercle (appelées « lunules »), possiblement mobilisées pour une tentative de résolution du célébrissime problème de la quadrature du cercle.

Cette contribution nous est connue grâce à un précieux témoignage d’Eudème de Rhodes (IVe s. avant notre ère) — historien de la géométrie et disciple d’Aristote — transmis par le commentateur Simplicius (VIe s.). On y rencontre un style géométrique localement déductif, utilisant des diagrammes, déjà assez proche de celui que l’on trouvera chez Euclide.

La conservation de ce témoignage ne relève par du pur hasard : le Maître (i.e. Aristote) avait parlé d’Hippocrate et sa tentative de quadrature fut tôt interprétée comme un paralogisme. Le premier géomètre grec tant soit peu connu de nous était-il un filou ?

Mesurer les surfaces avec des instruments, pour lycéens (terminales), étudiants, enseignants et tout public curieux. Marie-José Durand-Richard présentera les instruments graphiques d’intégration utilisés en Europe au XIXe siècle en s’appuyant sur des documents réalisés à l’occasion de l’exposition du CNAM « Venez prendre l’aire! ».

Vous pensez sans doute que le voyage temporel appartient à la science-fiction. Détrompez- vous ! Depuis la théorie de la relativité d’Albert Einstein, nous savons que le temps est élastique, et les physiciens étudient aujourd’hui très sérieusement la possibilité de construire une machine à explorer le temps. Mais est-ce vraiment possible ?

Le thème de ce numéro « Mesurer le Ciel et la Terre » invite d'emblée à situer la pratique de la mesure dans des questions de lieux : le repérage d'un lieu ou l'évaluation de distances entre lieux. Effectivement, les six articles de ce numéro correspondent à des pratiques de mesure de lieux. L'article d'AxelIe Chassagnette s'intéresse au De dimensione terrae de Caspar Peucer de 1550, aux enjeux et aux méthodes d'un calcul de la distance entre deux lieux terrestres...

La vie d’un homme savant et studieux est ordinairement étrangère au monde, et n’offre pas des incidens piquans par leur variété. Il est rare qu’elle ait quelque influence sur les événemens dont on est le plus occupé, plus rare encore qu’elle fixe la curiosité par des actions d’éclat. Car quoique la pensée tende à élever l’âme et à perfectionner le coeur ; le goût de la retraite, qui en est la suite, couvre d’une sorte d’obscurité les actions de ceux qui s’y livrent...

Cet article évoque quelques uns des artistes et mathématiciens qui ont transformé une invention d'architecte, la perspective centrale, en une théorie mathématique révolutionnaire, la géométrie projective. Il s'agit d'une brève introduction au livre Douce Perspective. Une histoire d’art et de science de Denis Favennec en collaboration avec Emmanuel Riboulet-Deyris.

Les 15 problèmes de géométrie de la règle publiés en 1774 par Jean-Henri Lambert ont joué un rôle majeur dans le développement et la diffusion de la perspective, et certains d'entre eux sont encore aujourd'hui des classiques de l'enseignement de la géométrie. Ce dossier présente J.-H. Lambert et son oeuvre mathématique, ainsi que des extraits de son ouvrage "Notes et additions à la perspective affranchie de l'embarras du plan géométral", traduit de l'allemand par J. Peiffer, annoté par R. Laurent et J. Peiffer, et publié en annexe de "La place de J-H. Lambert (1728-1777) dans l'histoire de la perspective" de R. Laurent (cedic: 1987).

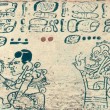

‘Les écritures mayas du nombre’ sont une synthèse des plus récents résultats d’analyses épigraphiques et linguistiques du corpus des écritures numérales et numériques réalisées par les scribes mayas depuis l’époque préclassique jusqu’à celle de la conquête espagnole. Interprétées dans le cadre des numérations parlées (de types protractif et additif) et dans celui des mesures de temps, la grande diversité des données analysées conduit à une typologie de l’ensemble des formes (notamment des zéros) et des systèmes mayas d’écriture du nombre, tant dans la représentation des dates et des petites durées, que dans celle des translations temporelles et des grandes durées.

L'histoire de la gestation de la géométrie, c'est-à-dire de sa vie embryonnaire depuis les débuts de la préhistoire humaine jusqu'à sa naissance proprement dite en Grèce antique, n'a jamais été abordée dans son ensemble. Dans cet ouvrage, consacré au Paléolithique et au monde des chasseurs-cueilleurs, l'auteur propose un voyage en compagnie des tailleurs d'outils de pierre qui ont imposé durant plus de deux millions d'années une régularité préconçue à une matière brute, en structurant progressivement leur espace de travail suivant ses trois dimensions...