|

CultureMATH - accueil - contact Avant et après Boole, l'émergence de la logique moderne |

2- La percée due à Boole

Article

déposé le 20/04/2011. Editeur: Eric

Vandendriessche. Toute reproduction

pour publication ou à des fins commerciales, de la

totalité ou d'une partie de

l'article, devra impérativement faire l'objet d'un accord

préalable avec l'éditeur (ENS Ulm). Toute

reproduction à des fins privées, ou

strictement pédagogiques dans le cadre limité

d'une

formation, de la totalité ou d'une partie de l'article, est

autorisée sous

réserve de la mention explicite des

références éditoriales

de l'article.

Version [pdf] (29 p., 748 ko)

|

SOMMAIRE 1.Les

conditions

d’émergence de la logique booléenne

2.L’héritage de Boole en logique 3.Boole et son travail 4.Le système de Boole 5.Des problèmes 6. En guise de bilan Encart 1: Exemples de calculs de Boole Encart 2: Les textes originaux des citations Bibliographie |

1- Les conditions d’émergence de la logique booléenne

Au début du XIX° siècle, il n’existait en Grande Bretagne que deux universités, anglicanes, Oxford et Cambridge dont la mission était de former le clergé, les lettrés et la classe dirigeante. Ces vénérables institutions sont alors des lieux de transformations importantes pour notre sujet, tant sur le plan institutionnel que conceptuel.

Il faut considérer que la révolution industrielle commencée (en Grande Bretagne) vers 1760 avait produit de grands bouleversements dans tous les domaines. Mais l’insularité de la Grande Bretagne et un repli sur soi dans la crainte de la contagion des événements de la révolution française, ainsi que les effets du blocus maritime, avaient empêché l’évolution de la société qui paraissait figée. Or vers 1815, la Grande Bretagne avec ses institutions anciennes est le pays le plus puissant d’une Europe alors en pleine transformation.

Il fallait alors que des choses bougent pour une bourgeoisie industrieuse en pleine affirmation d’elle-même, et dont les préoccupations et les intérêts ne coïncidaient pas avec ceux, traditionnels, des propriétaires fonciers. Le développement industriel multiplie les besoins concrets pour les chemins de fer, les ponts, les mines, les usines, etc., et appelle la formation d'ingénieurs, réclamée par la classe montante. Corrélativement, c’est aussi une autre vision des sciences et de leur rôle qui tendait à se mettre en place, beaucoup plus tournée vers l’utilitarisme et l’efficacité. C’est pour répondre à ces préoccupations, sans toutefois mettre en péril les institutions existantes, qu’un groupe d’étudiants mathématiciens de Cambridge (le Réseau des Algébristes Anglais comme les nomme Marie José Durand-Richard) réunis autour de Charles Babbage (1791-1871) et George Peacock (1791-1858) entreprend de moderniser l’enseignement. Un des buts est, en particulier, d’introduire l’analyse algébrique continentale, principalement les travaux de Louis Lagrange (1736-1813) et les traités d’enseignement de Sylvestre-François Lacroix (1765-1843). Il s’agit de faire entrer, outre les notations leibniziennes, les méthodes algébriques modernes dans un enseignement des mathématiques où, dès le XVIII° siècle, une sorte de vénération aux mânes du grand Isaac Newton avait figé tant les notations que les méthodes.

Pour éclairer cette situation, nous nous

contenterons d’une

citation

:

Tout au long de la première moitié du

XIX° siècle, le « network de

Cambridge » est donc au cœur de toutes les

entreprises qui vont

assurer, par le biais de l’institutionnalisation et de la

mathématisation de la science, la dissolution progressive de

«

l’alliance sacrée » entre

théologie et philosophie naturelles, et vont

permettre à l’Angleterre de traverser la double

tourmente induite par

la Révolution française et la

révolution industrielle en maintenant la

continuité de ses institutions. Il assure pendant toute

cette période

une fonction d’harmonisation essentielle qui va permettre

à la vieille

aristocratie terrienne et à la nouvelle bourgeoisie de se

reconnaître

ensemble dans un même mode

d’appréhension d’un monde où

la rationalité

est devenue aussi synonyme d’efficacité.

[Durand-Richard 1996, p.

463]

Pour ces algébristes anglais, la

légitimation des mathématiques

n’était plus à chercher dans la

géométrie mais dans l’analyse

algébrique qui ouvre des possibilités

incontestables, en particulier

dans la résolution des équations

différentielles. Cette analyse

algébrique ne saurait pourtant s’imposer

à Cambridge sans y être

construite et reconnue comme science, présentée

sous forme déductive.

Peacock élabore ainsi une restructuration de

l’algèbre, qui distingue

recherche heuristique et phase de théorisation.

L’« algèbre

arithmétique », qui traite des nombres, nous donne

l’expérience des

calculs. Et sur son modèle, nous pouvons alors

accéder à l’«

algèbre

symbolique » où seule la forme des calculs

importe, la signification en

étant séparée car elle est devenue une

interprétation. Il s’agit de

mettre en avant les propriétés des

opérations indépendamment des objets

sur lesquels elles s’appliquent, permettant ainsi la

découverte de

nouveaux objets et de nouvelles applications dans des cadres

différents

:

La spécificité de l’Ecole

algébrique anglaise s’inscrit dans cette

conviction de la légitimité des

mécanismes opératoires, et dans la

recherche d’une explicitation de leurs

propriétés formelles, qui

conduit les mathématiques, non plus à

représenter des objets, mais à

signifier des combinaisons opératoires. [Durand-Richard

1996, p.

465]

Cette restructuration maintient cependant

l’existence d’une relation

forte entre travail heuristique et explicitation formelle en

algèbre.

Peacock l’exprime en 1833 sous la forme d’un

« principe de

permanence

des formes équivalentes » :

(A) : N'importe quelle forme qui est algébriquement

équivalente à

une autre lorsqu'elle est exprimée en symboles

généraux continue à être

équivalente quelque soit ce que ces symboles

désignent.

(B) : Proposition réciproque : Toute forme

équivalente qui est mise en

évidence dans l'algèbre arithmétique

considéré comme science de

suggestion, lorsque les symboles sont généraux

dans leur forme, bien

que spécifiques dans leur valeur, doit continuer

à être une forme

équivalente lorsque les symboles sont

généraux dans leur nature ainsi

que dans leur forme. [Peacock, 1833, p.194]

[Traduction de l'auteur. Voir les citations originales dans l'Encart 2]

Il est important de souligner, à propos des

opérations, que Peacock,

dans le même écrit, les présente non

pas individuellement, mais par

couples d’inverses :

Les opérations appelées addition et

soustraction sont notées par le

signes + et - ; Elles sont inverses l'une de l'autre (. . .) Les

opération appelées multiplication et division

sont notées par les

signes x et ÷ où plus souvent par une position

conventionnelle des

quantités ou des symboles entre eux. Les

opérations appelées

multiplication et division sont inverses l'une de l'autre.

[Peacock

1833, p. 196-197]

La voie est ainsi ouverte à une recherche

systématique des « formes

symboliques » opératoires. Duncan F. Gregory

(1813-1844) élabore ainsi

un « calcul des opérations », dans

lequel cette relation entre

heuristique et formalisation ne concerne plus seulement le passage de

l’arithmétique à

l’algèbre, mais tout transfert d’un

domaine formalisé

à un autre. Ce qu’il exprime en 1839 par ce

« principe de transfert

» :

Tout ce qui est prouvé concernant ces symboles

à partir des lois

connues de leur combinaison, doit être également

vrai de tous les

autres symboles qui sont soumis aux mêmes lois de

combinaison.»

[Gregory 1839, p. 34]

Gregory est disciple de Peacock et l'un des fondateurs en 1837 du Cambridge Mathematical Journal (premier journal anglais consacré aux mathématiques) dont il est le directeur. C’est dans ce même journal que Boole publie, en 1840, son premier article, dont l'objet est la résolution des équations différentielles. Par ses relations et ses contacts, en particulier par l’intermédiaire de son ami Augustus De Morgan (1806-1871), Boole était bien au fait de ces considérations, qui faisaient partie de son « paysage » culturel.

C’est donc dans le droit fil des préoccupations des algébristes anglais qu’il met en place une algèbre nouvelle, dans un cadre où rien de tel n’avait jamais été fait, celui de la logique. On peut cependant concevoir qu’elle ait déconcerté, voire scandalisé, parmi ses contemporains, tous ceux qui n’étaient pas sensibilisés à cette perspective symbolique dont elle était une des manifestations, aussi bien chez les philosophes que chez les mathématiciens.

2- L’héritage de Boole en logique

Concernant la logique au début du XIX° siècle, son rôle était assez diffus à Cambridge où les mathématiques se sont imposées assez tôt dans les examens écrits de l'université (et nous en avons vu des conséquences). A Oxford par contre, la syllogistique du moyen-âge restait à la base des études. Soumise alors, elle aussi, à de multiples tensions, notamment à travers la compétition entre Oxford et Cambridge, la logique va également évoluer, et de différentes manières. En effet, si à Cambridge les réformateurs tentent d’agir par et à travers les mathématiques, à Oxford c’est sur la logique que porte l’effort de rénovation.

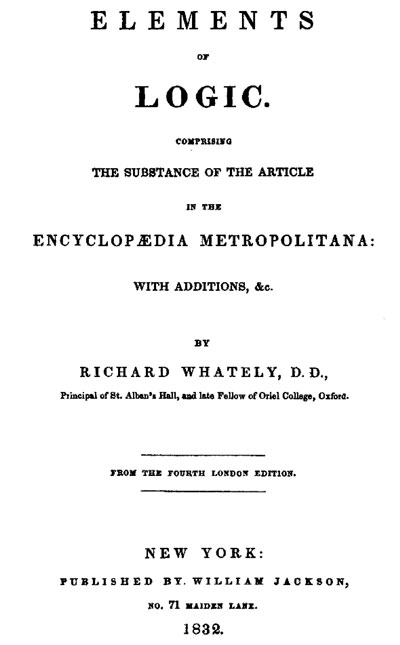

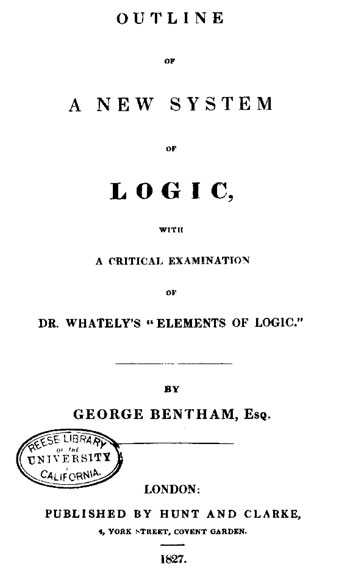

Alors que rien en logique n’avait été publié en Grande Bretagne depuis plus d’un siècle, Richard Whately (1787-1863) fait paraître en 1826 « Elements of Logic » et ce traité est suivi seulement un an plus tard de « Outline of a new System of Logic with a critical examination of Dr Whately’s Elements of Logic » de George Bentham (1800-1884). Bentham, botaniste de formation, est le neveu du célèbre philosophe fondateur de l'utilitarisme, Jeremy Bentham, et se trouve ainsi en contact étroit avec les discussions philosophiques du moment.

Figure 1 |

Whately enseigne à Oxford

l’économie politique, science à cette

époque tout à fait nouvelle. Mais pour promouvoir

ce nouvel

enseignement sans bouleverser le cadre traditionnel, il lui faut

composer avec l’état de choses existant,

c’est à dire la forte

prégnance de la logique traditionnelle comme fondement de

l’enseignement. Une des solutions possible est de mettre sur

pied une

logique pouvant servir de socle aux nouvelles disciplines, dont la

sienne. Son traité de logique est orienté dans ce

sens, et est, en

fait, une œuvre collective, qui contient un lexique des

termes

d’économie politique, et est

préparé pour l’Encyclopaedia

Metropolitana

de Samuel Coleridge (1772-1834). Whately y critique fortement

l’enseignement de la logique alors donné

à Oxford, du point de vue de

son assimilation par un plus grand nombre

d’étudiants et qui, à plus

d’un siècle de distance, nous a un air de

déjà vu :

« La vérité est que seule une

très petite proportion, même parmi les

bons étudiants, arrive à tirer profit de la

logique; et qu'ainsi la

plupart traverse l'université sans rien connaître

du tout sur le sujet.

Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas appris par cœur une

ribambelle de

termes techniques, mais qu'ils n'ont absolument rien compris des

principes de la science. [Whately 1832, p. xvii ]

A de nombreuses reprises il note son désaccord avec Henry Aldrich (1648-1710), dont l’ouvrage en latin « Artis Logicae Rudimenta », édité pour la première fois en 1691, était toujours en usage, et le restera encore de nombreuses années.

Son traité peut apparaître comme une tentative parallèle, issue d’Oxford et concernant la logique, aux efforts de la « Analytical Society » des amis de Peacock, créée en 1812 par Charles Babbage (1791-1871) pour réformer l’enseignement mathématique. Son importance ne réside pas tant dans son contenu logique (qui ne présente rien de bien nouveau, quoiqu’il tente de donner une vue simple et aisément abordable des bases de la syllogistique pour les étudiants), mais plutôt en ce qu’il est une tentative de fonder la logique sur les lois de la pensée, le tout reposant sur une théorie de l’esprit. Whately insiste sur le caractère formel de la logique, ce qui permet de la rapprocher de l’arithmétique par la similitude des procédures. Ces remarques prennent un sens plus aigu pour notre sujet dès que l’on sait que Boole a étudié la logique dans l’ouvrage de Whately qu’il cite dans The mathematical analysis of logic (1847), qui est sa première intervention en logique. Dans le même opuscule, Boole déclare qu’il a décidé de publier cet essai à la suite de la controverse publique entre Sir William Hamilton (1788-1856) (logicien écossais à ne pas confondre avec William Rowan Hamilton, (1805-1865), l’algébriste irlandais inventeur des quaternions) et De Morgan concernant la quantification du prédicat, chacun réclamant l’antériorité de la nouveauté. Comme on peut remarquer de plus que De Morgan avait été à Cambridge l’élève de Peacock et Whewell, alors que Hamilton a été formé à Oxford, on s'aperçoit que les pièces d'une sorte de puzzle se mettent peu à peu en place, qui se réalisera dans le travail de Boole.

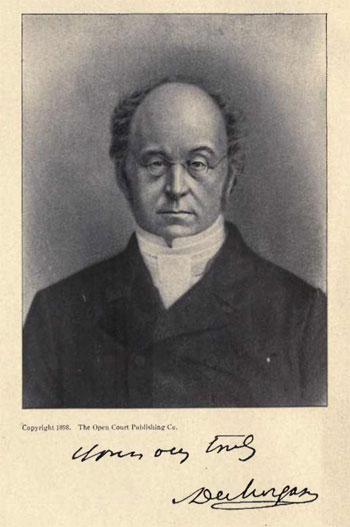

Figure 2  Augustus De Morgan (1806-1871) |

Concernant cette controverse, disons simplement que De Morgan quantifie le prédicat dans « On the Syllogism » publié en 1846, alors que Hamilton le fait dans son cours à Edinburgh la même année. Boole, qui était en relation épistolaire avec de Morgan, connaissait bien l’affaire et les écrits publics qu’elle produisait. Il est tout à fait vraisemblable que ce fut l’occasion pour lui, en réfléchissant en particulier aux arguments d’Hamilton, (éventuellement a contrario) de mettre au clair des idées qu’il avait déjà sur la logique. En fait, cette polémique entre Hamilton et De Morgan n’aurait jamais dû avoir eu lieu car tous deux avaient été précédés par G. Bentham dans l’ouvrage déjà cité.

Figure 3 |

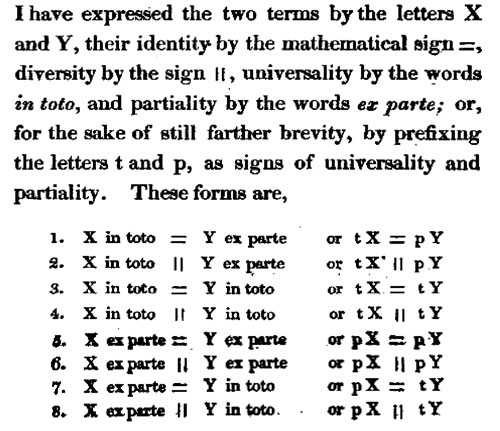

Si pour Bentham les propositions sont formées par deux termes, un sujet et un prédicat, reliés par une copule, suivant en cela Aristote, il se démarque de la tradition en considérant que la copule n’a que deux formes possibles, la relation d’identité et la relation de diversité (de non-identité). Il n’y a donc pour lui que deux types de proposition suivant cette remarque : les affirmatives qui identifient sujet et prédicat et les négatives qui manifestent leur distinction. Ceci a pour conséquence que tout le reste, ne concernant pas la copule, doit être inclus dans le nom des termes. De ce fait, et c’est là l’autre point important, les termes sont soit individuels soit collectifs (ce qui correspond à leur ‘extend’) et ceci qu’ils soient indifféremment sujets ou prédicats. Ce dernier n’est donc plus inaltérable comme l’exigeait la tradition depuis Aristote, mais peut être associé à un signe de quantité.

Figure 4 : Bentham

quantifie le

prédicat |

Ainsi, une proposition: « consiste en deux termes substantifs avec leur marques respectives d'étendue, et en une copule qui exprime l'identité ou la diversité de ces termes.» [Bentham 1827, p. 149] En combinant le tout, on obtient huit formes possibles, qui après élimination des doublons se réduisent à cinq.

De Morgan interprète la copule de façon

semblable à Bentham : « is

or is not », ce qui lui permet aussi de quantifier le

prédicat. Mais

surtout, et cette notion est alors une nouveauté, il fixe un

'univers

du discours' auquel sont systématiquement astreints les

termes d'une

proposition. Il peut introduire ainsi naturellement des «

noms négatifs

», ce qu’Aristote rejetait absolument. En effet,

toute définition d'un

terme A découpe automatiquement cet univers du discours en

deux parties

inséparables : ce qui est A et ce qui n'est pas A, nonA (que

De Morgan

note par la minuscule correspondante, a). Avec chaque terme

apparaît

donc, comme en creux, sa négation qui lui est toujours

co-présente.

Bentham de son côté, fait une remarque qui va dans

ce sens, mais

l’intérêt de cette nouveauté

lui échappe, faute de s'insérer dans un

système :

Ainsi, dans la proposition 'Les plantes ne sont pas

des animaux'

la négation doit être

considérée comme attachée à

la copule car, si,

par ce qui est appelé conversio per accidens, nous

l'attachons

à 'animaux', le terme 'non-animaux'

devient adjectif (.

. . ) et la proposition ainsi réduite devient 'Chaque

plante est

un être non-animal'. Toutes les propositions

négatives peuvent ainsi

être réduites en affirmatives, mais cela semble

être une complication

inutile. [Bentham 1827, p. 165]

3- Boole et son travail

Commençons par une biographie très succincte du héros. George Boole est né en 1815 à Lincoln. Son père, cordonnier, avait fabriqué un télescope et invitait les passants, par une affiche apposée sur son échoppe, à venir y contempler les « œuvres de Dieu ». Mais c'était aussi l’un des fondateurs du Mechanic Institute de Lincoln dont il était bibliothécaire. Cet Institute est l'une des nombreuses associations locales tournées vers l' « histoire naturelle » qui se formèrent à cette époque en Angleterre. C’est là que Boole s’initiera aux langues et aux mathématiques. A douze ans George connaissait la latin et à quatorze traduisait de la poésie grecque dans le journal local. La faillite de son père en 1831 le contraint à subvenir aux besoins de sa famille. Il enseigne dans une petite école, puis en 1838 il dirige un pensionnat à Waddington. Il publie un article sur les équations différentielles dès 1840 dans le Cambridge Mathematical Journal, et un de ses articles, « General Method of Analysis », reçoit en 1844 la médaille d’or de la Royal Society. En 1849, sans avoir jamais fréquenté aucune université, mais avec de nombreuses recommandations d'enseignants reconnus, l'« autodidacte » obtient la chaire de mathématique du nouveau Queen’s College de Cork, en Irlande. Il ne quittera plus ce lieu, où il épouse en 1855 Mary Everest et meurt d’un refroidissement en 1864.

En 1847 Boole publie un petit opuscule de 82 pages, The mathematical analysis of logic , dans lequel il donne, pour la première fois dans l’histoire, une description de la logique sous la forme d’un calcul, comme annoncé dans le sous-titre de l'ouvrage : being an essay toward a calculus of déductive raisonning.

Figure 5  |

Le cadre est nettement précisé

dès la première phrase de

l’introduction qui ne laisse aucun doute: « Ceux

qui sont au fait

de l'état actuel de la théorie de

l'Algèbre Symbolique sont conscients

que la validité des processus d'analyse ne dépend

pas de

l'interprétation des symboles qui sont employés,

mais seulement des

lois de leur combinaison. Chaque système

d'interprétation qui ne

modifie pas la vérité de la relation

supposée est également admissible.

» [Boole 1847, p. 3]

Et un peu plus loin: « C'est sur la base de ce

principe général que

je propose d'établir le Calcul de la Logique, et que je

demande pour

lui une place parmi les formes reconnues de l'analyse

Mathématique . .

. » [Boole 1847, p. 4 ]

La Logique devient alors une science revendiquée

comme telle : « .

. . Logic considered as a Science » [Boole

1847, p. 7] et sa

forme est mathématique. Elle représente alors,

aux côtés de l'Algèbre,

une des possibilités de réalisation de ce que

Boole appelle l'Analyse

Mathématique.

Sept ans plus tard, c’est une version très

complétée (424 pages) et

prolongée au calcul des probabilités qui est

livrée, dont le titre

complet est : « An investigation

of the Laws of Thought on

which are founded the Mathemetical Theories of Logic and

Probabilities ». ( Une recherche des lois

de la pensée sur

lesquelles sont fondées les théories

mathématiques de la logique et des

probabilités.)

|

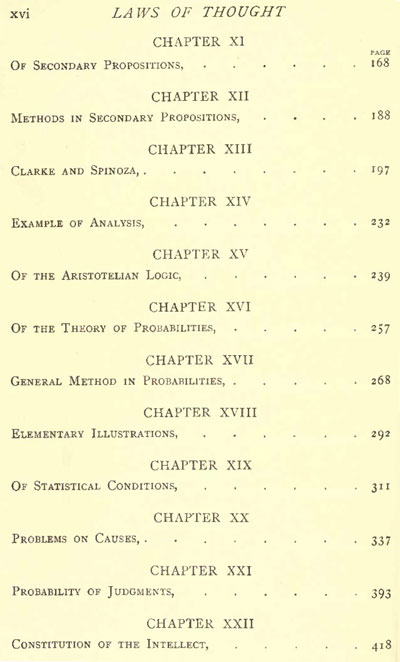

Figure 6 : Table des

matières de

"Laws of Thought"

|

|

Les Lois de la Pensée considéré par beaucoup comme l’avènement de la logique moderne, fut l’objet dès sa parution de critiques diverses sur lesquelles nous reviendrons. Les deux ouvrages cités présentent bien sûr des différences mais qui ne sont pas essentielles dans la mesure où ils correspondent à un même mouvement de pensée, le dernier étant, bien sûr, beaucoup plus abouti. Globalement, il s’agit pour l’auteur de montrer que les raisonnements reposent sur des lois, que ces lois nous sont accessibles et même maitrisables car elles peuvent revêtir un aspect de type algébrique ce qui permet de faire apparaître une forme de science mathématique: « Que la logique, comme science, soit susceptible de larges applications est admis, mais il est également certain que ses formes et processus ultimes sont mathématiques » [Boole 1854, p. 12] montrant ainsi, d'un ouvrage à l'autre, la continuité de la revendication.

Loin d'être un exposé de calculs se suffisant à eux-mêmes, l'ouvrage de Boole est aussi une prise de position dans les débats précédemment évoqués : elle se traduit par l'importance qu'y prennent les explications et remarques fournies par l'auteur. Le texte est aussi l'expression voulue d'un contenu philosophique.

4- Le système de Boole

Le système de Boole (revendiqué comme tel par l’auteur) est basé d’une part sur l’écriture systématique de signes (des lettres de l’alphabet) pour désigner des objets, les termes, et d’autre part sur des symboles d’opérations (empruntés à la pratique mathématique) traduisant les combinaisons qui se forment dans la pensée entre ces termes. C’est alors à partir de l’expérience que nous avons du langage que Boole s’attache à mettre des lois en évidence.

En effet, l’esprit nous donne la possibilité de considérer comme formant un tout des objets divers et ainsi de pouvoir leur attribuer un nom collectif, qui peut aussi bien être substantif qu’adjectif. Nous avons affaire avec des opérations de l’esprit, désignées par des lettres minuscules qui sont des « elective symbols »; les objets ainsi mis en évidence répondent à un nom et forment une classe désignée par la majuscule correspondante. Boole met alors en place sur ces « elective symbols » deux opérations notée multiplicativement et additivement. La conjonction des termes, qui correspond à la juxtaposition des idées, est rendue par le symbole de multiplication et la disjonction, qui traduit le « ou » exclusif, est noté par l’addition. C’est donc l’analyse du langage qui permet de mettre en place un calcul symbolique, justifié par la coïncidence qui apparaît alors avec l'acte de la sélection des classes attribuée à l’esprit. Ces symboles permettent de fonder une « special algebra » qui est basée sur trois propriétés fondamentales qui ne sont rien d’autre que la traduction sous forme algébrique des opérations de l’esprit.

D’abord deux propriétés qui font intervenir le « principe de transfert » pour utiliser des transformations algébriques en logique : la « commutative law » xy = yx et la « distributive law » z(x + y) = zx + zy. Toutes deux sont justifiées par la manière dont notre esprit traite les idées exprimant les propriétés des objets.

La troisième propriété est

spécifique de la logique, et vise à

montrer que le système booléen est plus essentiel

que le système

aristotélicien, puisqu’il déduit le

« principe de

contradiction » d’une loi

mathématique plus fondamentale. Cette

« special law

» ou encore « fondamental law »,

issue du mécanisme même de sélection

des classes, s'énonce par

l'égalité x² = x.

Par exemple si, dans

un univers d'animaux, X désigne

la classe des chevaux, dont l'elective symbol est x,

une nouvelle

sélection des chevaux correspond à xx,

mais ne

change rien à la classe

X, on a donc toujours xx = x :

Cet axiome des Métaphysiciens qui est

appelé le principe de

contradiction et qui affirme qu'il est impossible pour une chose

quelconque de posséder une qualité et en

même temps de ne pas la

posséder, est une conséquence de la loi

fondamentale de la pensée dont

l'expression est x²=x. [Boole 1854, p. 49]

C'est elle qui permet la mise en place de la « special algebra » en tant que telle. Boole tire de cette relation, par un calcul algébrique tout à fait élémentaire (transposition et factorisation), la relation qui permet de reconnaitre tous les « elective symbols », c’est à dire les seuls pertinents en logique car ils vérifient tous la « law of duality »: x(1-x) = 0 où 1 désigne l’univers du discours, 1-x le contraire de x et 0 le rien. On doit remarquer que ce dernier calcul, qui transforme x² = x en x(1 - x) = 0, qui à nos yeux peut sembler infondé, est tout à fait licite pour Boole puisque reposant sur la correspondance entre les calculs formels de l’algèbre et ceux de la logique par-delà toute signification : c’est là un exemple de mise en œuvre du « principe de transfert ».

Mais si la forme semble mathématique, il

s’agit bien de logique :

«

Concevons, alors, une algèbre dans laquelle les symboles x,

y, z etc,

admettent indifféremment les valeurs 0 et 1, et seulement

ces valeurs.

Les lois, les axiomes et les processus d'une telle algèbre

doivent être

identiques dans toute leur extension avec les lois, les axiomes et les

processus d'une Algèbre de la Logique. Seule la

différence

d'interprétation les distinguera. C'est sur ce principe

qu'est établie

la méthode du présent ouvrage. »

[Boole 1854, p. 37-38]

Il faut remarquer ici que Boole emploi le mot « axioms »

dans un sens qu’il n’a

plus maintenant mais qui était courant au XVIII°

siècle, et surtout

chez

John Locke (1632-1704), pour désigner un

énoncé résumant un travail

d’élaboration issu de

l’expérience, sans avoir à refaire

toute la

démarche à chaque fois. La logique ici construite

par Boole est bien

fondée sur l’expérience et n'est

absolument pas axiomatique, puisque

nous avons vu qu'il tire de nos habitude de penser les bases de son

calcul.

De fait, il apparaît que la ligne philosophique suivie par Boole (mais aussi par l'Ecole Algébrique Anglaise), est sous tendue par celle exposée par l'empiriste Locke en 1690 dans Essay concerning Human Understanding. Tout ce que ce dernier développe concernant le langage, en particulier la notion d'arbitraire du signe, sa théorie de la connaissance, sa conception de la vérité, les conditions d'équilibre de la société humaine, ses vues sur le rôle de la science et la place qu'il donne aux mathématiques et en particulier à l'algèbre, est bien connu des amis de Peackok et c'est très naturellement qu'ils vont y trouver un cadre pour y ancrer leur action réformatrice. Et lorsqu'il expose ses idées philosophiques sur les origines de ses calculs, ou bien les rapports entre logique et mathématiques, et plus généralement sur les sciences, Boole reprend très souvent des idées issues de Locke sans que cela soit explicitement mentionné.

Si, pour nous, un calcul du type de celui exposé par Boole est bien familier dans le contexte des classes, il faut encore une fois souligner que les symboles sur lesquels cette algèbre opère représentent des opérations de l’esprit. On comprend que ceci ne devait pas paraître évident à ceux de ses contemporains pour qui l’algèbre concernait des quantités, et qu’une telle présentation marque une rupture considérable dans l’histoire à la fois de la logique et des mathématiques.

Cette algèbre de la logique mise en place, très soigneusement, sur une telle base doit au moins permettre la traduction de la syllogistique traditionnelle, ce dont Boole se préoccupe. Mais au-delà de l’efficacité à rendre compte de l’existant, Boole montre aussi la supériorité de son système dont les calculs algébriques permettent la résolution de problèmes complexes qui dépassent les capacités des méthodes habituelles. Ainsi le système exposé est bien un système de logique, ce qui n’allait pas de soi vu sa forme, qui dépasse à travers son fonctionnement, la méthode alors classique d’exposition.

Ce fonctionnement n’est pas pour nous surprendre, puisqu’il fait partie de notre culture. Il s’agit de traduire le problème logique sous la forme de relations entre les « elective symbols », puis de procéder sur ceux-ci aux calculs nécessaires dans la « special algebra », sans s’occuper d’une quelconque référence à la signification des symboles, mais en suivant scrupuleusement les règles de calcul, pour à la fin seulement, donner une interprétation sémantique des résultats obtenus. Pour cela, le résultat doit être mis préalablement sous une forme interprétable. Les calculs intermédiaires peuvent bien sûr varier en fonction de la question posée, et donc du résultat recherché, mais globalement, il s’agit toujours d’élimination de termes. En effet, le syllogisme type permet de former une conclusion à partir de deux prémisses en procédant à l’élimination du terme commun (lorsque c’est possible). Ce qui correspond, au niveau du calcul sur les symboles, à résoudre un système d’équations en éliminant des inconnues. Et c’est à cela que Boole s’emploie systématiquement.

Précisons les deux moments nécessaires

à ce fonctionnement, que

Boole met en évidence, discute et illustre par des exemples.

Il les

nomme d’une part le développement des expressions

et d’autre part la

méthode d’élimination.

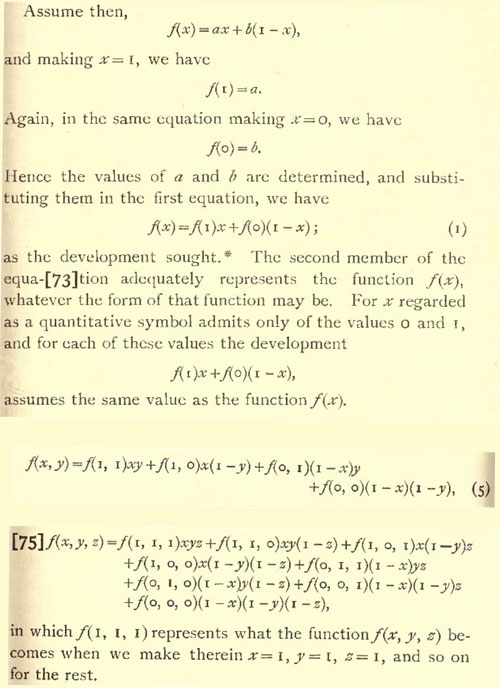

A) Le Développement

Toute expression f, contenant un symbole logique, x

par

exemple, peut

s’écrire sous la forme : f(x)

= ux + v(1-x)

car tout individu de

l’univers possède ou ne possède pas la

propriété x. En donnant

à x les

valeurs successives 0 et 1, Boole obtient : f(x)

=f(1).x

+ f(0).(1-x),

qui est en quelque sorte son écriture standard. Ce

développement, qui

va permettre ensuite l’interprétation, fonctionne

aussi pour plusieurs

variables, par exemple pour deux variables, sur le modèle : f(x,y)

=

f(1,1).xy + f(1,0).x(1-y)

+ f(0,1).(1-x)y

+ f(0,0).(1-x)(1-y),

etc . .

. Une expression de n variables

s’écrira ainsi à l’aide de 2n

'constituants’ correspondant à : « the

several exclusive divisions of

the universe of discours ». [Boole 1864, p. 81]

Par exemple, si f(x,y)

= 1 - x + xy,

son développement est : xy +

(1-x)y + (1-x)(1-y),

puisque les

‘coefficients’ sont respectivement 0,

1, 1 et 1.

Dans son texte de 1847, c'est à partir de la formule de Taylor appliquée à la fonction f que Boole met en évidence cette écriture, ce qui est peut-être à l'origine de la dénomination, mais en 1854 il abandonne cette méthode.

Cette forme étant obtenue, Boole peut alors résoudre des équations, en remarquant que, compte tenu de la loi fondamentale x² = x, elles sont toutes du premier degré. Pour celles qui sont du type du type : V = 0, la résolution se fait en annulant tous les constituants dont les coefficients ne sont pas nuls, les autres équations pouvant, plus ou moins facilement, se ramener à cette forme.

|

Figure 7: Le

développement booléen

des fonctions

|

B) La Méthode d’Elimination

Toute équation f(x) = 0 est équivalente à f(1).f(0) = 0 où la lettre x n’apparait pas, ce qui s'étend aisément à plusieurs variables. Boole prend la peine de donner trois démonstrations de ce fait, en insistant sur le rôle qui y est joué par la loi fondamental. (La troisième est exposée dans l'Encart 1.)

On peut ainsi éliminer, à volonté, une ou plusieurs variables quelconques d’une équation. Concernant les systèmes, comme ils se ramènent à des équations simples, on peut les résoudre par les mêmes méthodes. C'est donc sur ces deux procédés en apparence très simples que repose toute la méthode exposée par Boole. (Un exemple simple figure dans l'Encart 1.)

Concernant les propositions secondaires, dont les termes sont

eux-mêmes des propositions (par exemple « Il

est vrai que le

soleil brille » ou encore

« Si le soleil brille le

jour sera plaisant »), Boole utilise

comme marqueur le temps

durant lequel elles sont vraies, qui joue alors le rôle de

variable :

. . . que x représente un acte de la

pensée par lequel nous fixons

notre regard sur cette portion du temps pour laquelle la proposition X

est vraie ; et que ce soit cette signification qui soit comprise

lorsqu'il est dit que x dénote [souligné

par Boole] le

temps durant lequel la proposition X est vraie. (. . .) Nous

appellerons x le symbole représentatif [souligné

par Boole]

de la proposition X. [Boole 1854, p. 165]

Il montre alors qu'avec ce point de vue, son système

symbolique

fonctionne encore dans le cadre étendu des propositions

secondaires.

Poursuivant dans la même voie d'analyse, la seconde

partie des

Lois de la pensée traite, durant six chapitres, des

probabilités. A cet

effet, Boole procède au remplacement d'un

événement probabiliste par la

proposition qui affirme qu'il se produit :

Ainsi, plutôt que de considérer la

fraction numérique p comme

exprimant la probabilité de réalisation d'un

événement E, voyons-la

comme représentant la probabilité de la

vérité de la proposition X, qui

affirme que l'événement E se produit.

[Boole 1854, p. 248]

A partir de là, son système symbolique est à même de traiter des probabilités puisqu'il s'est en quelque sorte 'ramené au cas précédent'.

Il apparaît donc, à travers les Lois de la pensée, que Boole a construit un système de calculs symboliques capable non seulement de rendre compte de la logique aristotélicienne sous forme d'un calcul de classes, mais aussi d'aller au-delà en traitant des problèmes qui dépassent les compétences de la syllogistique comme le calcul des propositions, et encore de s'appliquer à une théorie 'moderne', les probabilités. Il est donc parvenu à unifier grâce à sa special algebra le traitement de questions jusqu'alors considérés comme relevant de techniques distinctes.

5- Des problèmes

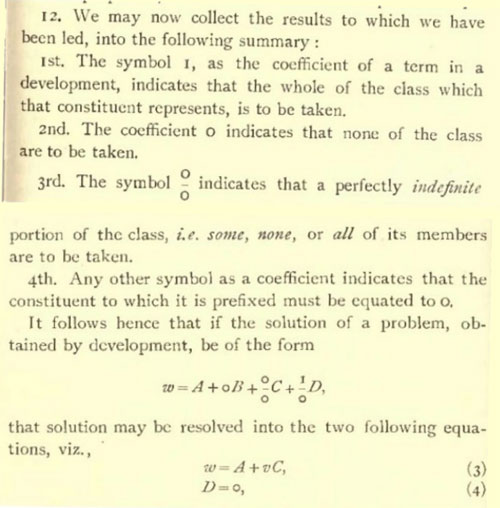

Il n’en reste pas moins que des critiques lui seront faites sur trois points principaux. Les deux premiers, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, sont d’une part l’intervention d’une addition sous forme exclusive, donc non définie pour des classes quelconques, et d’autre part la traduction systématique des problèmes sous la forme d’équations. Nous avons vu que leur résolution se fait par les méthodes dont dispose Boole, c’est à dire les ressources du calcul algébrique. Mais il s'introduit alors, ‘naturellement’ lors des développements d’expressions en suivant les règles de calcul, des coefficients à l'allure étrange.

En effet, si l'on cherche l'expression de w dans la forme Ew + E’(1-w) = 0, on obtient un quotient : w = E’/(E’-E). Cette expression contient un dénominateur qui ne disparaît pas lors d’un éventuel développement suivant une autre variable (en appliquant la méthode qui a été décrite), mais au contraire, 'se répand' pour donner l'écriture d’allure invraisemblable: w = 1/1 A + 0/1 B + 0/0 C + 1/0 D. C’est le troisième point de critique, l’apparition éventuelle de ce qui nous apparaît comme des ’monstres’ : les si surprenants et ‘scandaleux’ coefficients 1/0 et 0/0, puisque l’on peut considérer que, même si, logiquement, les écritures 1/1 et 0/1 n’ont aucun sens, elles peuvent, algébriquement, faire illusion. (Ce phénomène se produit dans la démonstration de l'équivalence entre f(x) = 0 et f(1)f(0) = 0 exposée dans l'Encart 1)

|

Figure 8: Les

monstres de Boole et

comment l'auteur s'en accommode

|

Pour Boole, qui suit en cela Peacock, ces productions, issues des règles de calcul, sont parfaitement admissibles, car un symbole peut ne pas avoir d'interprétation. Il est alors confronté au problème du sens à donner à ces résultats spécifiques, et, quittant l’algèbre, retourne à la logique des classes pour interpréter ce résultat. Il conclut qu'il faut prendre toute la classe A, rien de la classe B et une partie arbitraire de la classe C, avec la condition que D doit être nul. Cette interprétation est conforme au calcul ordinaire : 1/1 = 1, 0/1 = 0, 1/0 impossibilité et 0/0 indéterminé. La solution du développement est donc donnée par les deux expressions conjointes: D = 0 et w = A + vC, où v est un symbole de classe quelconque. Il n’est pas surprenant que les incompréhensions et les critiques aient alors été nombreuses, non sur le résultat qui est tout à fait correct, mais sur la méthode qui a pu sembler pour le moins obscure. De plus, le symbole v, qui fonctionne comme un quasi-quantificateur, pose problème et a soulevé de nombreuses interrogations quant à son statut. Rappelons que, même s'il connait bien la logique scolastique, Boole n’est pas principalement logicien ; ses autres articles traitent principalement des méthodes de résolution d’équations différentielles et ce sont ses habitudes de calcul qu’il fait fonctionner en logique. En particulier il semble pour lui naturel de trouver des constantes arbitraires lors des résolutions de problèmes.

Nous avons vu les opérations algébriques être, pour les algébristes anglais d'alors, considérées conjointement avec l‘opération inverse. C’est une explication possible de l’addition ‘exclusive’ utilisée par Boole, un autre choix ne lui permettant pas de préserver la soustraction, inséparable pour lui de l’addition. C’est aussi l’utilisation de la division, inverse de la multiplication, qui produit les coefficients ‘monstrueux’ sur lesquels il sera attaqué. Mais comment peut-il résoudre des équations, puisque c’est le cadre dans lequel il a déplacé la logique, sans soustraire et diviser, c’est à dire utiliser les ressources de l’algèbre ? Globalement, de ce point de vue, le système semble bien tout à fait cohérent.

On remarquera aussi que Boole, même si son addition est exclusive, peut au besoin considérer les objets de deux classes non disjointes, X et Y par exemple, ce qu’il traduit sur les « elective symbols » par une somme exclusive : x + y(1-x) ou sous une forme plus décomposée qu’il dit préférer : xy + x(1-y) + (1-x)y, d’une manière tout à fait correcte et cohérente. Mais il ne peut envisager, ce qui n’aurait aucun sens pour lui, d’écrire x+x, et trouver ainsi l’idempotence de l’addition logique telle que nous la connaissons, car cette opération n'est pas la sienne. On constate alors que Boole passe, techniquement de très peu, à côté de la structure de calcul qui se nommera plus tard « algèbre de Boole ». Mais en même temps, il en est très loin conceptuellement dans la mesure où son approche est entièrement sous-tendue par une vision de type arithmétique d’écriture puis de résolution d’équations.

Dans le contexte où l'on se trouvait, il semble clair que l’utilisation de l’égalité dans la logique n’est pas due à une décision arbitraire et personnelle de Boole, mais qu’elle lui parait naturelle et conforme à ses habitudes de travail à travers le principe de transfert. Mais il y a d'autres avantages à ce choix, qui sont d'ordre logique. Nous avons vu comment le choix de cette égalité comme copule universelle conduit, par souci de cohérence et de symétrie à la quantification du prédicat. Ce dernier n’a alors plus rien qui le distingue fonctionnellement du sujet et bénéficie donc du même statut et se trouve ainsi susceptible d'un traitement similaire. Mais de plus, la fixation d’un univers du discours par De Morgan donne la possibilité de redoubler la symétrisation sujet-prédicat par une autre symétrisation, qui fonctionne au niveau de chaque terme, puisque toute définition d’un terme produit alors systématiquement un deuxième terme : sa négation qui est tout aussi légitime.

Ce point repose fortement sur la conception extensive de la définition des objets logiques dont se manifeste ici l'importance. On pourrait penser que ceci n’est pas fondamental car en changeant le sens de la relation de dépendance entre le sujet et le prédicat pour donner la version intensive correspondante, on obtient un résultat, certes différent, mais en fait complètement symétrique. Les deux points de vue, extensif et intensif, seraient alors interchangeables et adopter l’un ou l’autre ne dépendrait que de la sensibilité personnelle de chacun. C’est ne pas tenir compte du fait qu’une vision intentionnelle est incompatible avec un univers du discours, et donc empêche un traitement de type de celui mis en place par Boole. En effet, les propriétés susceptibles de définir un objet sont formulées au niveau du langage et sont à ce titre totalement indéfinies : on peut toujours en faire apparaître de nouvelle, même si elles n’ajoutent rien à ce que l’on sait déjà. Il n’en va pas de même pour les classes qui, dès qu’elles sont définies, le sont une fois pour toutes. Des extensions égales peuvent correspondre à des propriétés, donc des intentions totalement étrangères, remarquait John Venn (1834-1923), pour qui la vision intensive restait dans le domaine des potentialités, l’extensif seul traitant des réalités. Rappelons que si Aristote rejetait les noms négatifs de son système c’est bien parce que la vision intentionnelle ne peut gérer efficacement la négation. Au début du XX° siècle, Couturat niait qu’un traitement de type intensif puisse d’une manière quelconque permettre de déboucher sur une automatisation du fonctionnement logique.

On conçoit donc que le passage à une conception extensive des objets traités soit une des conditions principales de la réussite de l’entreprise booléenne. Or c’est une quasi nouveauté alors dans le monde de la logique, mais une habitude en mathématiques et encore une fois, Boole n’était pas logicien mais mathématicien.

6- En guise de bilan

A proprement parler, ce qu’il fait n’est pas une algébrisation de la logique comme on le trouve souvent mentionné, bien que cela puisse à première vue paraitre tel, mais bien précisément la mise en évidence qu’une forme d’algèbre peut traiter systématiquement, rapidement et sans erreur, les problèmes posés par la logique. En effet, son point de départ n’est pas la logique, qui pour lui n’est qu’un point d’ancrage, mais l’algèbre dont il s’agit d’expliciter les formes d’intervention qui ne sauraient se confiner aux nombres : « Il n'est pas dans l'essence de la mathématique d'être adéquat avec les idées de nombre et de quantité. » [Boole 1854, p. 12] Si la logique change, c’est aussi parce que l’algèbre est vue autrement.

Dans le même temps, si la logique intervient, c’est parce que son statut comme celui de l’algèbre était alors fortement en débat. Boole s’est trouvé au confluent de problèmes complexes qu’il a traduit avec les connaissances et les possibilités dont il disposait, à une époque où beaucoup de choses évoluaient dans les domaines scientifiques.

On voit aussi que dans ce qui a précédé Boole, si peu à peu les choses ont évolué selon les intervenants, une lente maturation rapprochant la logique des mathématiques, finalement, ce dont Boole a profité techniquement pour construire son système, se trouve parmi les dernières avancées, en particulier celles de son ami De Morgan. Si cette première tentative de calculs logiques présente des défauts techniques graves, inscrits dans son origine, que les successeurs de Boole s'efforceront de corriger, il n’en reste pas moins qu’elle atteint le but que son créateur lui avait fixé de résolution des problèmes.

Bibliographie

Bentham, George (1827). Outline of a new System of Logic with a critical examination of Dr Whately’s Elements of Logic, Ed. Hint & Clarke, Londres.

Boole, George (1847). The mathematical analysis of logic, Ed. MacMillan, Londres.

Boole, George (1854). An investigation of the Laws of Thought on which are founded the Mathemetical Theories of Logic and Probabilities, Ed. Walton & Maberley, Londres.

Gregory, Duncan F. (1839). "On the solution of linear differential equations with constant coefficients", Cambridge Mathematical Journal, Vol 1, p. 25-36. Reprint : Mathematical writtings, Cambridge, 1865, p. 14-17.

Durand-Richard, Marie-José (1996). "L’école algébrique anglaise et les conditions conceptuelles et institutionnelles d’un calcul symbolique comme fondement de la connaissance", in L’Europe mathématique, Ed. de la M. S. H., p. 445-477.

Peacock, George (1833). "A report on a recent progress and actual state of certain branches of analysis", Proceeding of the third meeting of the British Association for the Advencement of Science, Londres.

Whately, Richard (1826). Elements of Logic, Londres. Réédition W. Jackson, New York, 1832.

| |