|

CultureMATH - accueil - contact Avant et après Boole, l'émergence de la logique moderne |

1- Avant Boole : un lent cheminement

Article

déposé le 28/01/2011. Editeur: Eric

Vandendriessche. Toute reproduction

pour publication ou à des fins commerciales, de la

totalité ou d'une partie de

l'article, devra impérativement faire l'objet d'un accord

préalable avec l'éditeur (ENS Ulm). Toute

reproduction à des fins privées, ou

strictement pédagogiques dans le cadre limité

d'une

formation, de la totalité ou d'une partie de l'article, est

autorisée sous

réserve de la mention explicite des

références éditoriales

de l'article.

Version [pdf] (680 ko, 22p.)

|

SOMMAIRE 1.Les

Origines : l'Art de penser

2. Une nouvelle orientation 3.Toujours pas de résultat 4.Exécution de la syllogistique 5.Pour conclure Encart 1: La logique scolastique Encart 2: Les cercles d'Euler Bibliographie |

1- Les Origines : l'Art de penser

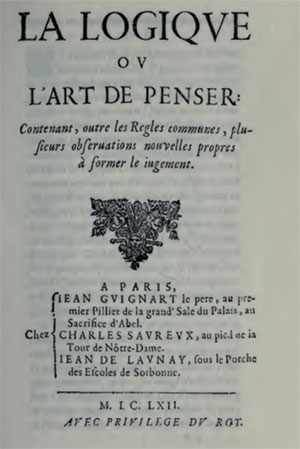

Nous ne parlerons pas de la logique antique ni de celle du Moyen Âge, sujets vastes et complexes, dont les rapports à ce qui nous intéresse pour être réels, n’en sont pas moins non pertinents (un exposé succinct de la scolastique classique se trouve dans l'Encart 1). La première tentative de fonder une logique sur des bases « modernes », c’est à dire rationnelles, date de 1662. C’est, publiée en français, La Logique ou l’Art de Penser d’Antoine Arnauld (1612-1694) et Pierre Nicole (1625-1695), plus connue sous le nom de Logique de Port-Royal.

Figure 1 La première édition de la Logique de Port-Royal |

Le sous-titre doit être souligné car il

nous indique le statut donné alors à la logique,

et la place que ses auteurs lui assignent parmi les connaissances. Mais

un autre aspect de cet ouvrage mérite une attention

particulière, c’est sa liaison, même

indirecte avec les mathématiques de son temps. En effet, un

des enjeux pour les auteurs était de prendre en compte la

percée scientifique et philosophique réussie par

René Descartes (1596-1650) et de donner une logique

correspondant à l’état des

connaissances de la seconde moitié du XVII°

siècle, complètement bouleversées par

les retombées du Discours de la Méthode

de 1637.

Il semble clair que la logique scolastique, toute

façonnée à l’image des

universités médiévales où

les raffinements rhétoriques liés à la

pratique généralisée de la

«

Disputatio » étaient poussés

à leur point culminant, se trouvait totalement en

porte-à-faux dans une société

où les nécessités historiques de mise

en place et de développement d’une vision

scientifique efficace se faisaient sentir. Le formalisme

caractérisant la syllogistique classique avec ses nombreuses

règles complexes est rejeté car non seulement il

est stérile, mais il peut engendrer des erreurs faute de

compréhension :

«. . . il arrive que

s’attachant plus à l’écorce

des règles qu’au bon sens qui en est

l’âme, ils se portent facilement à

rejeter comme mauvais des raisonnements qui sont très bons .

. .nous devons plutôt examiner la solidité

d’un raisonnement par la lumière naturelle que par

les formes. » [Arnauld&Nicole,

1662, p. 280]

On se rappelle le peu de

considération dont Descartes a toujours fait preuve vis

à vis de la logique qu’on lui avait

enseignée, d’abord dans les Regulae ad

directionem

ingenii écrites en 1628, où il justifie

son

omission des principes des Dialecticiens [règle

X] :

« C’est qu’en effet

nous remarquons que

la vérité s’échappe souvent

de ces liens, alors que cependant ceux-là même qui

s’en servent y demeurent enlacés. ».[Descartes,

1628,

réédition 1970, p. 280]

Son

opinion n’est pas modifiée dans le Discours

de la

méthode de 1637 où il

déclare dans la

seconde partie :

« . . . pour la logique, ses syllogismes et la

plupart de ses autres instructions servent plutôt

à expliquer à autrui les choses qu’on

sait ou même, comme l’art de Lulle, à

parler, sans jugement de celles qu’on ignore,

qu’à les apprendre. Et bien qu’elle

contienne en effet beaucoup de préceptes très

vrais et très bons, il y en a toutefois tant

d’autres, mêlés parmi, qui sont ou

nuisibles ou superflus, qu’il est presque aussi

malaisé de les en séparer que de tirer une Diane

ou une Minerve hors d’un bloc de marbre qui n’est

point encore ébauché. »[Descartes,

1637, réédition 1966, p. 46]

Pour dépasser ce formalisme, rompant avec les

traités de logique antérieurs, des

nouveautés seront donc introduites dont les sources sont

avouées dès le discours

préliminaire :

« On est obligé

néanmoins de

reconnaître que ces réflexions qu’on

appelle nouvelles, parce qu’on ne les voit pas dans les

logiques communes, ne sont pas toutes de celui qui a

travaillé à cet ouvrage, et qu’il en a

emprunté quelques unes des livres d’un

célèbre philosophe de ce siècle, qui a

autant de netteté d’esprit qu’on trouve

de confusion dans les autres. On a aussi tiré quelques

autres d’un petit Ecrit non imprimé, qui avait

été fait par un excellent esprit qu’il

avait intitulé De l’Esprit

Géométrique,. . . . ». [Arnauld&Nicole,

1662, réédition 1970, p.

15-16]

Bien que restant volontairement implicite, la double

référence à Descartes et Pascal

n’en est pas moins transparente.

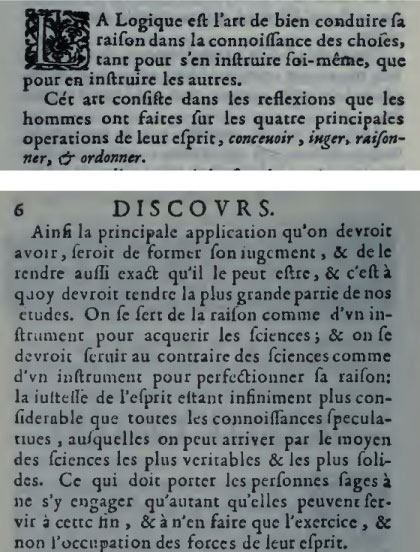

La logique est conçue comme :

« l’art de bien conduire sa

raison dans la

connaissance des choses tant pour s’instruire

soi-même que pour instruire les autres. Cet art consiste dans

les réflexions que les hommes ont faites sur les quatre

principales opérations de leur esprit, concevoir,

juger, raisonner et ordonner. »

[Arnauld&Nicole,1662, réédition

1970 p. 23]

Son but est pratique et d’un usage commun dans tous

les domaines de la vie

« Ainsi la principale application

qu’on

devrait

avoir, serait de former son jugement et de le rendre aussi exact

qu’il peut être, et c’est à

quoi devrait tendre la plus grande partie de nos études. On

se sert de la raison comme d’un instrument pour

acquérir les sciences; et l’on se devrait servir

au contraire des sciences comme d’un instrument pour

perfectionner sa raison. ».

[Arnauld&Nicole, 1662, réédition

1970, p. 6]

Figure 2 La logique et sa fonction selon les messieurs de Port-Royal [Arnauld & Nicole, 1662] |

Pour atteindre le but qui lui est assigné, la logique est transformée principalement par l’incorporation d’une sorte de sémiotique, une tentative de théorie du langage. Son fonctionnement vient renforcer les efforts du même Arnauld d'une étude globale du langage et du raisonnement sur des bases rationnelles, commencé avec la Grammaire générale et raisonnée de 1660, et qui sera appliquée dans sa Géométrie de 1667. De nombreux exemples non classiques sont empruntés à la théologie ou à la géométrie, voire à la vie civile et sont justifiés par la critique qu’à force d’abstraction « ils [les exemples] s’accoutument à renfermer la Logique dans la logique, sans l’étendre plus loin, au lieu qu’elle n’est faite que pour servir d’instrument aux autres sciences. »[Arnauld&Nicole, réédition 1664, Second Discours p. xxxvi]. Les résultats établis antérieurement concernant la syllogistique ne sont bien entendu pas modifiés et donc repris pour ce qu’ils sont, avec un allègement des règles, mais les nouvelles considérations introduites concernant l’art de penser vont élargir la base de réflexion et ouvrir la voie à de nouveaux problèmes. Les trois premières parties de l’ouvrage concernent « la première action de l’esprit qui s’appelle concevoir » puis « les réflexions que les hommes ont faites sur leurs jugements » et ensuite « du raisonnement » donnent une orientation moderne à l’ensemble qui ne se limite donc pas à la syllogistique ; mais surtout l’ouvrage se conclut sur une quatrième partie étendue qui reprend une innovation de Pierre La Ramée, (Petrus Ramus 1515-1572) en 1555, De la méthode, qui montre que son ambition dépasse les traités existant alors.

Mais il y avait d’autres enjeux, liés

ceux-là à l’agitation

théologique qui a suivi la mise en place par

l’église catholique de la «

Contre-Réforme ». Les « Messieurs de

Port-Royal » avaient besoin de montrer que leur vision

n’était pas seulement vraie, mais

qu’elle seule était soutenable en raison, en

quelque sorte scientifique (il n’est

qu’à considérer la tentative

pascalienne de démonstration de l'existence de Dieu

débouchant sur l’échec du pari.) Une

manière d’en faire la preuve était de

produire une logique d’où les positions

jansénistes sembleraient sortir comme une

nécessité. La recherche de la

Vérité dans une religion fondée sur la

Parole exige l'étude rationnelle des faits de langage.

Logique et grammaire concourent ainsi conjointement à la

détermination d'une pensée vraie. On assiste

alors à une sorte d’élargissement du

rôle de la logique qui intervient dans toutes sortes de

questions. Ainsi, la cinquième édition, en 1683,

contient des modifications et de nombreux ajouts dont le but est ainsi

précisé :

« On verra par ces

éclaircissements que la raison

et la foi s’accordent parfaitement, comme étant

des ruisseaux de la même source et que l’on ne

saurait guère s’éloigner de

l’un sans s’écarter de

l’autre. Mais quoique ce soient des conditions

Théologique qui ont donné lieu à ces

additions, elles ne sont pas moins propres ni moins naturelles

à la Logique; et l’on aurait pu les faire quand il

n’y aurait jamais eu de Ministres au monde qui auraient voulu

obscurcir les vérités de la foi par de fausses

subtilités. »

[Arnauld&Nicole, réédition 1683,

p. vii]

La logique d’Aristote sera aussi étendue aux

apports de Gallien et des Stoïciens pour embrasser une plus

grande variété de méthodes de preuves,

montrant ainsi la volonté de produire un outil efficace pour

raisonner dans les cas les plus divers.

La Logique de Port Royal marque ainsi un tournant dans la mesure où elle rompt radicalement avec ce qui l’a précédé tant dans ses intentions clairement énoncées et mises en pratique de fournir des arguments, que dans son ancrage revendiqué dans les développement des connaissances les plus récentes. Cet ouvrage a joué un grand rôle par sa diffusion puisqu’il a connu 44 éditions françaises, ainsi que des éditions anglaises et latines. Il a été durant presque deux cent ans une référence en matière de logique. Celle-ci ne semble plus dès lors confinée à un monde limité de spécialistes, mais à travers son exposition accessible à l' « honnête homme » et ses possibilités d’application à la vie civile, peut participer à la culture commune.

2- Une nouvelle orientation

Il est alors temps de parler d’un acteur de cette histoire qui a beaucoup fait, dans tous les sens, mais pratiquement en secret puisque ses travaux principaux en logique n’ont été révélés qu’au début du XX° siècle. En effet, seule la partie connue de la correspondance de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) a pu dévoiler à ses contemporains ses idées sur le développement du sujet, et pourtant elles étaient nombreuses. Mais dans la mesure où elles n’ont été que peu connues, leur influence fut de peu d’importance, sauf pour les quelques logiciens qui ont exploité cette correspondance. Ce qui était par contre sur la place publique, mais uniquement à partir de 1765, se trouvait dans les Nouveaux essais sur l’entendement humain (écrits en français) qui traduisaient la réaction de l’auteur à la philosophie exprimée par John Locke (1632-1704), fondateur de l'empirisme, dans son Essay concerning human understanding de 1690. Commencés dès 1690, ces discussions philosophiques entre Théophile-Leibniz et Philalète-Locke, portant essentiellement sur la nature des idées simples – Locke argumentant qu’elles sont le fruit des perceptions, et Leibniz qu’elles sont innées – ne furent achevées qu’après la mort de Locke et Leibniz ne les publia pas de son vivant. On n’y trouvera pas de développement technique (dont ce n’est pas le lieu), mais un exposé des conceptions de base dans un cadre philosophique. Pour ce qui concerne la logique, c’est principalement le livre quatre qui nous intéresse.

La pensée de Leibniz repose entièrement

sur la conviction que toute vérité est

analytique. Dès lors, la décomposition la plus

minutieuse des concepts peut mener aux vérités

ultimes dont toutes les autres sont composées et ceci est

d’application universelle. Comme nous nous exprimons et

pensons en mots, la confection d’une langue à

partir des véritables définitions des concepts

permettrait d’aboutir à une «

Caracteristica Universalis » dans laquelle toute

vérité serait obtenue par combinaison,

c’est à dire par synthèse, des

vérités premières, en court-circuitant

la langue naturelle et ses ambigüités. Leibniz

rejoint par là une idée répandue

à son époque, (peut-être

après avoir pris conscience de la grandeur et de la

diversité du monde qui ne se confinait plus à la

Méditerranée ?) de tentative de langue

universelle, et pour lui la syllogistique peut en être vue

comme un brouillon qu’il s’agit de

développer :

« Je tiens que l’invention de la

forme des

syllogismes est une des plus belles de l’esprit humain et

même des plus considérables. C’est une

espèce de mathématique universelle dont

l’importance n’est pas assez connue; et

l’on peut dire qu’un art

d’infaillibilité y est contenu, pourvu

qu’on sache et qu’on puisse s’en bien

servir, ce qui n’est pas toujours permis. »

[Leibniz, 1765, livre IV, chap. xvii, parag. 4]

Sa philosophie s’exprime aussi en logique où son

credo maintes fois réitéré est

« praedicatum inest subjecto »

(le

prédicat est contenu dans le sujet) dont il ne se

départira jamais : puisque toute

vérité est analytique, un sujet n’est

parfaitement défini que si on peut mettre en

évidence une décomposition complète de

ses propriétés. Sa vision est donc

essentiellement une logique intensive, en compréhension,

comme il le précise lui-même :

« Car disant tout homme est animal, je veux

dire que tous les

hommes sont compris dans tous les animaux ; mais j’entends en

même temps que l’idée de

l’animal est comprise dans l’idée de

l’homme. L’animal comprend plus

d’individus que l’homme, mais l’homme

comprend plus d’idées ou plus de

formalités ; l’un a plus d’exemples,

l’autre plus de degrés de

réalité ; l’un a plus

d’extension, l’autre plus d’intention.

»

[Leibniz, 1765, livre IV, chap. xvii, parag. 8]

Il n’est pas inutile de prendre ici le temps de clarifier un peu ce point qui, nous le verrons plus tard, n’est pas sans importance.

Pour nous « Tout homme est mortel » est immédiatement compris, relativement à l’extension des classes correspondantes, comme : 'chaque élément de la classe des hommes est dans la classe des mortels', car nous sommes habitués à cette vision dite extensive.Mais pendant presque deux millénaires cette affirmation était traduite, en référence au langage, intentionnellement : être mortel est une des propriétés qui définit un homme ; autrement dit un homme est un mortel qui possède en plus d’autres propriétés, et ainsi il a plus dans homme que dans mortel.

Ce qui importe dans notre point de vue extensif est la possibilité de considérer comme une totalité en soi l’étendue de tous les objets correspondant à un critère fixé. Or ceci n’a rien d’évident, et sa banalité pour nous est, en fait, totalement culturelle car c’est à cette vision des choses que nous avons été entrainés lors de nos études. Mais si l’on regarde de plus près, on s’aperçoit que depuis Aristote ce qui était considéré comme objet en logique était bien plutôt l’ensemble des qualités qui définissaient le nom collectif, d’un point de vue intensif. Alors que nous considérons que le sujet est compris dans le prédicat, c’est le contraire qui a été la règle pendant plusieurs siècles.

Après ces précisions indispensables pour la compréhension de l'exposé, nous pouvons revenir à Leibniz.

Les progrès de l’algèbre lui laissent espérer la mise au point d’une écriture rationnelle « ars characteristica sive lingua rationnalis » qui par sa généralité dépasserait les nombres et les quantités. Si l’on dispose des bonnes définitions et des opérations qui peuvent les combiner, il n’y a plus qu’à calculer, pour établir toutes les vérités, d’où son « Calculemus » qui mettrait fin à toutes les controverses. C’est pourquoi Leibniz tentera à de nombreuses reprises de partir des syllogismes pour mettre sur pied un tel système. Sans détailler ces tentatives multiples qui partent dans tous les sens, parfois se recoupent, parfois non, où les notations fluctuent et où il arrive de ne pas savoir de quoi il s’agit, car ce sont des brouillons, il est cependant quelques traits saillants. Leibniz utilise des variables, notées par des lettres majuscules ou minuscules, qui désignent les termes sur lesquels il emploie des opérations unaires et binaires, ainsi que des relations binaires. En utilisant des règles (qui restent presque toujours implicites) il tente, avec ces éléments, de développer un système qui étende la syllogistique, mais il n’aboutit jamais, et donc ne publie pas. Ce qui traverse tout ce travail, c’est l’intervention constante d’une écriture de type mathématique, sans que jamais l’auteur n’attire l’attention sur cet aspect dans la mesure où elle lui semble aller de soi.

C’est Louis Couturat (1868-1914) dans ses études : La logique de Leibniz (1901), et Fragments et Opuscules (1903), qui a popularisé une partie de ces études logiques. Il y distingue trois groupes de travaux (outre des fragments épars) qui sont si disparates que toute synthèse est impossible. Pourtant on y trouve des idées qui pour certaines d’entre elles sont réapparues ailleurs plus tard.

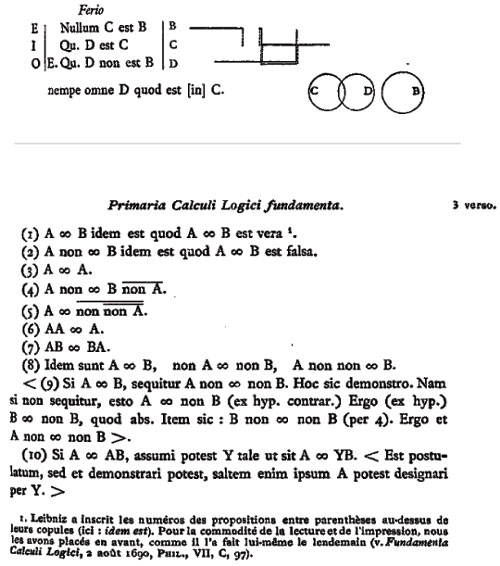

Figure 3 : Deux

exemples de recherches de Leibniz [Couturat, 1903, p. 295 et 235] |

Par exemple dans la notation des concepts simples par des nombres premiers (ce dont Kurt Gödel (1906-1978) se souviendra efficacement lors de la démonstration de son célèbre théorème d’incomplétude en 1931) : si « animal » est noté 2 et « être raisonnable » est noté 3, « homme » (qui est un animal raisonnable) sera noté 6, la conjonction des propriétés correspondant ici au produit numérique. Pour donner une idée d'ensemble de ces écrits, on peut mentionner en vrac d’autres nouveautés qui se retrouveront éventuellement. La négation d’un terme quelconque, avec les règles a = non-non-a et l’équivalence entre « a est b » et « non-b est non-a ». L’apparition d’une constante d’existence « Ens » : « quidam homo est doctus » devenant « homo doctus est Ens » et pour la négation « nullus homo est lapis » donnant « homo lapis est non Ens ». La distinction entre égalité et inclusion avec une notation intéressante : « A est B idem est quod A continet B et quidem simpliciter, ut adeo dicere liceat A est B idem esse quod A ∞ B »; (∞ note ici le signe d’égalité) et ailleurs pour la même situation concernant A et B « A coincidere ipsi BY (. . . ) Nota enim Y significa aliquid incertum. . . . ». On trouve aussi « Coincidunt A et AA et AAA . . . ». Dans un autre fragment, la mise en parallèle des noms et des adjectifs permet un passage entre l’intensif et l’extensif : une propriété, « animal » correspondant à une classe « ens animal ».

L’introduction d’un zéro logique par l'écriture : 0 = C non-C lui permet de montrer : (AB = 0) = (A = Anon-B). Ce qui en rhétorique s'énoncerait : « les propositions 'A et B sont contradictoires' et 'A est formé de non-B' sont équivalentes » peut ainsi s'exprimer sous une forme calculatoire où coexistent deux signes d'égalité sémantiquement différents.

Il conçoit une soustraction comme différence de deux concepts, et tente de l’utiliser ainsi. La traduction de « A est B » sous la forme « B = A + B », lui donne l’égalité logique « A + A = A » qu’il distingue de l’égalité algébrique « A + A = 2A ». On trouve aussi un traitement équivalent des propositions hypothétiques[1] et catégoriques[2], (et nous verrons que Boole retrouvera ceci) et un fragment dont l'objet, non précisé, peut être aussi bien le calcul des termes que le calcul propositionnel. Il existe aussi un essai où le point de vue est extentionnel et doté de représentation de cette extension sous forme de segments, mais après cette exposition, Leibniz passe à la compréhension pour faire des calculs sur la base de la traduction de « omne C est B » en « C = BC. » Il semble que dans ses derniers écrits logiques, Leibniz ait orienté ses réflexions sur la contenance (continente et contento), entendue au sens large (qu’il différencie de la relation entre le tout et les parties, qui est toujours stricte) qui lui semblait plus sûre pour traduire les relations.

On voit la variété et la richesse des tentatives existantes, même si elles n’aboutissent pas. On peut cependant dire à sa décharge qu'il fut bibliothécaire à plein temps à Hanovre durant quarante ans, se lança dans l'écriture de l'histoire des ducs de Brunswick, co-inventa le calcul différentiel, fit un peu de physique et rédigea de la philosophie, de sorte que les moments qu'il pouvait consacrer à la logique ont dû être rares.

S’il ne peut prendre de la distance par rapport aux calculs algébriques auxquels il reste attaché, Leibniz n’arrive jamais non plus à abandonner les syllogismes traditionnels et si une idée se présente qui pourrait l’en distraire en cours de route, il préfère abandonner l’idée pour revenir au classique ; mais ce qui est flagrant, c’est qu’un premier rapprochement a été fait entre la logique et les mathématiques, ne serait-ce que concernant l’écriture.

3 – Toujours pas de résultat

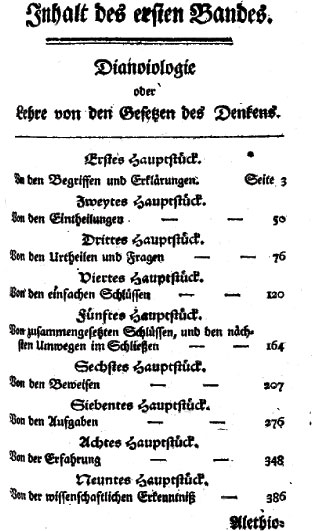

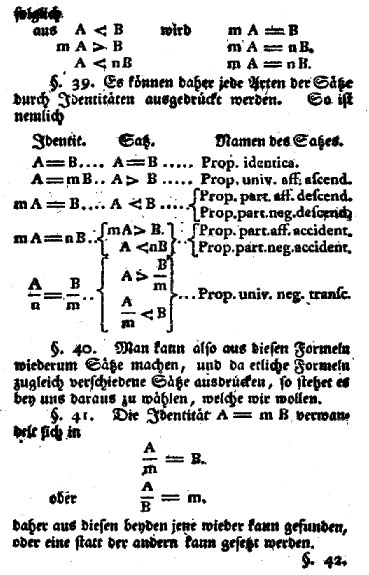

Cet élan ainsi donné, où les mathématiques interféraient avec la logique, allait s’amplifier puisque de nombreux mathématiciens allaient traiter de la logique. Un des plus intéressants à suivre cette voie fut Johan Heinrich Lambert (1728-1777), qui est resté célèbre pour avoir prouvé l’irrationalité de π, et par ses tentatives, bien sûr vaines, de démontrer le cinquième postulat d’Euclide, ouvrant ainsi la voie aux géométries non-euclidiennes. Son œuvre majeure en logique est Neues Organon publiée en 1764, soit un an avant les Nouveaux Essais de Leibniz, où il tente de se poser en nouvel Aristote en fondant une « Vernunflehre », science générale des enchainements de concepts, allant bien au-delà de la syllogistique. Les quatre parties se nomment Dianoiologie, Aléthiologie, Sémiotique et Phénoménologie. La première correspond à la logique classique que Lambert tente de réduire à une suite de calculs portant sur des signes de concepts, le traitement étant donc fondamentalement intentionnel et on y trouve une représentation linéaire des syllogismes classiques sous forme de segments dans la manière de Leibniz. Il tente de ramener à la forme syllogistique les propositions catégoriques et conditionnelles et en donne sept formes qu’il baptise par imitation de la dénomination mnémotechnique de la syllogistique. Dans la dernière partie, Lambert aborde les probabilités et montre alors que certains syllogismes où les prémisses sont particulières peuvent conclure, pour peu que l’indétermination ne soit pas totale.

Une partie de ses idées est exposée dans Sechs Versuche einer Zeicheinkunst écrit avant l’Organon mais publié en 1782, (donc posthume), par J. Bernoulli, dans Logische und Philosophische Abhandlungen.

| Figure

4 Table des matières de la première partie de Neues Organon [Lambert, 1764]  |

Il se livre à

plusieurs sortes de calculs, sur les

mêmes bases que dans l’Organon.

Reprenant la

définition aristotélicienne d’un

concept en genre et en différence, dont les symboles

fonctionnent comme opérateurs, il aboutit à une

sorte de « formule de Newton »[3]

dont il ne

fait rien. Les rapports entre concepts, simples ou complexes, donnent

aussi lieu à des développements qui peuvent

être compliqués, dans la mesure où les

ambiguïtés sur la nature des objets supportant les

calculs sont réelles, mais jamais il n’y a

résolution de problème. Cependant, on peut

trouver une sorte de quantification spontanée du

prédicat qui donne lieu encore une fois à des

calculs. Les deux propositions affirmatives ‘Tout A est

B’ et ‘Quelques A sont B’ sont traduites

par :

A = B en cas d’identité

A > B si A n’est pas tout B

A < B si quelques A forment tout B

mA > B et A < nB si A et B ont une partie commune. [ La

notation mA désigne ici une partie de A et nB une partie de

B.]

Figure

5 : Exemple de calculs dans [Lambert, 1782, p. 97] |

Et d’une manière systématique Lambert remplace les inégalités par des égalités : « A < B » devient « mA = B » ou même « A = B/m », la division, surprenante mais introduite sans explication, au fil du calcul, fonctionnant implicitement, dans certains cas, sans problème apparent. Il obtient ainsi cinq formes, qui en fait ne sont que quatre, les deux dernières étant identiques. A partir de là, il y a reconstitution de toute la syllogistique sous la forme de calculs et la mise en évidence de la forme générale du syllogisme. Il pense alors avoir produit de nouveaux syllogismes, mais ils sont illusoires car dans sa notation, « mA = nB » désigne à la fois une affirmative et une négative. Concernant les relations entre concepts, il tente encore une fois des calculs à partir d’une base algébrique, ce qui donne des choses curieuses. Un traitement algébrique formel systématiquement appliqué à des objets dont la nature n’est pas stable, à travers des formes relationnelles qui ne sont pas toujours bien fondées, ne permet pas d’aboutir à un résultat probant.

Il se dégage de ces travaux l’impression d’une volonté farouche de calculer, avec les moyens du bord, à peu près sur tout ce qui se présente, ce qui conduit à mettre en évidence des formes qui trouvent des échos dans la mathématique de l’époque, (par exemple la formule de Taylor[4]. Mais ce symbolisme quasiment rageur fonctionne en vase clos puisque jamais il n’est utilisé pour résoudre aucun problème, mais aurait-il pu l’être ? De plus, l’horizon et le cadre restent ceux d’Aristote, puisqu’on ne voit pas de raison pour envisager autre chose. Cependant, en cette fin du XVIII°, il est alors clair, car Lambert n’est pas le seul à se livrer à ce type de travaux, qu’une nouvelle voie s’est ouverte à la suite de Leibniz et que les philosophes ne sont plus les seuls à se sentir concernés par les questions posées par la logique.

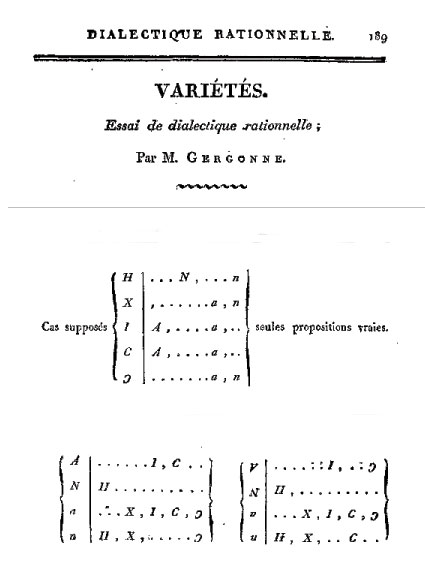

4 – Exécution de la syllogistique

Au début du

XIX° siècle, une

tentative isolée et originale mérite

d’être signalée, à un endroit

où l'on ne l'attendrait pas. En effet, Joseph-Diez Gergonne

(1771-1859), reprenant le vocabulaire d’Aristote, donne

à lire dans le tome 7 de ses célèbres

« Annales de mathématiques pures

et

appliquées »

l’article « Essai

de dialectique rationnelle » en 1817, qui

est une exposition

originale (basée sur la combinatoire) de la syllogistique

(dont il n’a pas une haute opinion). Son point de

départ est fondé sur la situation de deux

idées relativement à leur étendue, ce

qui donne cinq situations qu’on peut figurer par des cercles

dits d’Euler (Voir Encart 2)

et

qu’il note par les signes

I, H, X, C et Ͻ. Ceci ne rend pas compte des quatre situations

classiques qu’il note A, N, a et n, mais il donne deux

tableaux permettant de les faire correspondre. Il montre ensuite les

possibilités de conversion et retrouve sans fatigue les

règles classiques. Il s’attaque ensuite aux

syllogismes dont le nombre total est, a priori, 256 (64×4).

C’est alors, par un examen combinatoire de ces situations,

qu’il peut exclure les cas non concluant et trouve

vingt-quatre formes

concluantes. Il fait justement la remarque:

« Les traités de

dialectique, même

les plus complets, ont à peu près tous

négligé de prouver, à la fois,

nettement 1° que ces vingt quatre formes sont toutes

concluantes, 2° qu’elles sont les seules qui puissent

l’être. C’est pourtant en ceci le point

capital. » [Gergonne, 1817, p.

223]

| Figure 6 Les tableaux de correspondance [Gergonne, 1817, p. 198 et 204]  |

Il lui est alors aisé d’énoncer les règles générales gouvernant les syllogismes puis de procéder à la réduction de ceux-ci, retrouvant les dix neufs formes classiques. Ce qui frappe dans cet exposé est le caractère totalement abstrait du traitement; où l’on ne trouve aucun exemple, mais uniquement des considérations combinatoires sur des signes qui dénotent soit des situations de classes soit des propositions, pour mettre en évidence les incompatibilités. Ainsi il n’a pas fallu plus d’une quarantaine de pages de raisonnements combinatoires simples, quasiment au fil de la plume, avec, comme il le souligne lui-même, « Clarté, rigueur et brièveté » pour que Gergonne mette fin à la syllogistique qualifiée par lui de « gothique » qu’il tenait en piètre estime : « une science toute de mots dans laquelle on a cherché à masquer, sous la sévérité des formes, le vide absolu du fond. » [Gergonne, 1817, p. 189]

Et pourtant pendant des années encore, on trouvera

des

exposés sur la syllogistique, mais on peut penser que seuls

des mathématiciens semblent avoir lu Gergonne. La

justification est peut-être donnée par

l’auteur lui-même :

« . . .

la doctrine que j’expose, et plus encore la forme sous

laquelle je la présente, ne saurait guère

être bien saisie que par les géomètres,

ou du moins par ceux qui possèdent l’esprit

géométrique. ».

[Gergonne, 1817, p.

191]

Pour conclure ce chapitre

On voit qu'au début du dix-neuvième siècle, il n'existe rien d'abouti qui ressemble à la logique qui est la nôtre, mais que des tentatives ont été faites d'utiliser les techniques de calcul mathématique pour tenter d'améliorer la logique. Les conditions permettant l'évolution positive que nous connaissons sont en train de se mettre en place.

Bibliographie

Arnauld, Antoine et Nicole, Pierre (1662). La logique ou l’art de penser, Editions de 1664, de 1683, Réédition Flammarion 1970 (d'après l'édition de 1683)

Couturat, Louis (1901). La logique de Leibniz, Alcan, Paris

Couturat, Louis (1903). Opuscules et fragments inédits, Alcan, Paris.

Descartes, René (1637). Discours de la méthode, Réédition 1966 par G. Rodis-Lewis, Garnier-Flammarion

Descartes, René (1628). Regulae ad directionem ingenii (1628), réédition de 1970, Règle pour la direction de l'esprit, Vrin

Euler, Léonard (1768). Lettre à une princesse d'Allemagne, 17 février 1768, Saisset, Paris 1843

Gergonne, Joseph-Diez (1817). "Essai de dialectique rationnelle", Annales de mathématiques pures et appliquées, tome 7, pp. 189-228

Lambert, Johann Heinrich (1764). Neues Organon, Wendler, Leipzig

Lambert, Johann Heinrich (1782). Logische und Philosophische Abhandlungen, Ed. Jean Bernoulli, Berlin

Leibniz, Gottfried W. (1765)., Nouveaux essais sur l'entendement humain, Réédité par Flammarion, Paris, 1970

Dupleix, Scipion (1607) La logique ou art de discourir et raisonner, réédition dans le Corpus des Oeuvres de Philosophie en Langue Française, Fayard, 1984

[1] Propositions hypothétiques ou conditionnelles :

Elles correspondent au schéma « Si A alors B », où A et B peuvent être elles-mêmes des propositions. Elles sont hors de la syllogistique classique.

[2] Propositions catégoriques :

Ce sont celles qui affirment ou nient quelque chose « Il est vrai que . . . » ou bien « il est faux que . . . ».

[3] La Formule de Newton donne l'expression de la puissance d'une somme en fonction des puissances successives des termes :

(a + b)n = an + n.an-1.b + . . . + n.a.bn-1 + bn, où n désigne un entier positif.

[4] La Formule de Taylor exprime la valeur d'une fonction en un point sous forme d'une série où interviennent les dérivées successives : f(x + a) = f(x) + f'(x)a + f''(x)a2/2! + . . . + f(n)(x)an/n! + . . etc. La valeur de la dérivée niéme en x, f(n)(x) est écrite par Leibniz avec ses notations propres, c'est à dire sous forme de quotient de différentielles dn(x)/dxn.

|

|