SOMMAIRE

- Introduction

- Petit panorama de la tradition védique

- La tradition savante à l’age d’or de la culture sanskrite

- Une avalanche de textes

- Des traces du cadre oral?

- Conclusion

- Chronologie, cartes et bibliographie: voir la page chronologique.

Introduction

La tradition savante indienne est traversée par un paradoxe : une abondance de manuscrits témoigne de textes qui privilégient une transmission orale du savoir. Il en va ainsi pour les mathématiques, comme pour d’autres disciplines savantes. Cette prééminence de l’oralité comme valeur de transmission du savoir, a-t-elle eu une influence sur la manière dont on a pratiqué les mathématiques en Inde ?

Sans espérer répondre tout à trac à cette question, nous nous proposons d’examiner ici la forme des textes savants mathématiques que nous connaissons en prêtant une attention particulière aux traces qu’elles nous laissent de la part orale qui les accompagnait.

Petit panorama de la tradition védique

Ceux qui ont la chance d’être allés au pays du Taj Mahal et de Bollywood, ont certainement croisé au détour d’un temple, un rituel élaboré autour d’une lampe à l’huile, de fleurs et de la statue d’un dieu, où le prêtre entonne une mélopée marmonnée dans une langue étrange. Cette langue est le sanskrit, et la prière qu’il chante est puisée dans le corpus des textes sacrés de l’Inde qui ont été de cette manière transmis dans des familles de brahmanes de pères en fils. En effet, l’hindouisme appelle ses textes sacrés la Sruti, «ce qui est entendu» ; par extension tout savoir important doit être transmis par la voix, plutôt que par un texte écrit. C’est ainsi que les plus anciens textes que nous connaissons de l’Inde, les Védas, sont aujourd’hui encore appris par cœur; et qu’on en récite les vers à l’endroit, à l’envers, puis en combinant les syllabes, et en entonnant une mélodie et un rythme particulier de manière à ne pas perdre un seul mot de ce texte sacré entre tous.

La date de fixation des Védas (qui comme la Bible ou l’Odyssée sont formés d’une succession de textes oraux d’âge divers) est sujet à débat : plus on veut faire remonter à une haute antiquité la culture indienne, et l’hindouisme en particulier, plus on est tenté d’en faire remonter la date loin dans le temps. C’est ainsi que la fourchette pour la fixation de ces poèmes va de 5 000 avant Jésus-Christ à 1500 avant Jésus-Christ ; en général on coupe la poire en deux et on évoque environ 2500 avant Jésus-Christ pour marquer le début de l’ère védique, qui succède à une civilisation dont nous avons les traces archéologiques mais dont nous ne savons pas grand chose, faute d’avoir déchiffré son écriture.

C’est par une glose des Védas que les premières disciplines savantes sont ainsi nées en Inde. Dès le début, ces textes savants ont une forme standard : il s’agit de traités versifiés que l’on suppose «dits» par leurs auteurs. Ces vers sont souvent extrêmement concis, de véritables aphorismes, qu’on appelle sûtra. Pour les comprendre, il faut des commentaires. Ceux-ci sont souvent en prose.

Ce sont dans des textes rituels, qui expliquent comment effectuer des sacrifices au cours desquels des poèmes védiques sont récités, que l’on trouve les premiers textes mathématiques indiens, les sulba-sutras. Ceux-ci donnent des procédures géométriques pour construire des autels. La reine des disciplines savantes de l’Inde ancienne, la grammaire, est aussi née à cette époque de la volonté de faire coïncider les langues pratiquées avec celle, plus archaïque, qui est utilisée dans les védas. On ne sait pas si le Sanskrit a été une langue vivante, parlée quotidiennement en Inde. L’Inde a de tout temps connu une grande diversité linguistique. Aujourd’hui, par exemple, elle compte 15 langues officielles, ce qui signifie que plus d’une centaine de langues différentes sont de fait parlées dans le sous-continent indien. Langue des brahmanes, le Sanskrit apparaît dans un premier temps comme la langue du védisme, la religion ancêtre de l’hindouisme. Et comme cette religion repose sur un système de castes, le sanskrit s’est rapidement développé comme une langue savante propre aux prêtres, c’est-à-dire propre à la plus haute caste, celle des brahmanes. Au sujet du système des castes : les textes védiques évoquent une subdivision de la société en 4 castes. De manière fameuse, la société y est décrite telle un homme, dont la tête appartiendrait aux prêtres (brâhmana), le bras aux guerriers (ksatriya), le ventre aux marchands et agriculteurs (vaisya) et le pieds aux basses castes (sûdra). Cette subdivision, nous donne implicitement la hiérarchisation des castes entre-elles. En fait, la réalité de tout temps a sans doute été plus complexe, car pour chaque région de l’Inde, il existe des centaines, voire des milliers, de subdivisions en sous-castes. On n’est pas brahmane, mais caturvedi, bhata ou nambodiri, etc. Ces sous-castes sont par ailleurs réparties en lignées familiales (gotra), qui définissent les règles de mariage. Donc si la réalité des castes est souvent plus complexe qu’on ne le pense, on peut tout de même garder à l’esprit, comme une sorte de cadre général, que les textes savants mathématiques nous ont été transmis par des personnes appartenant aux hautes castes, brahmanes ou ksatriyas ; mais qu’une partie des mathématiques qu’ils décrivent, semble en fait relever des activités dévolues aux basses castes.

Vers 500 avant J. –C. naissent de nouvelles religions en réaction au védisme, il s’agit notamment du Bouddhisme et du Jainisme. Leurs premiers textes ne seront pas en Sanskrit, mais dans des langues régionales, «vernaculaires», le pali et le prakrit. En particulier les textes canoniques jains composé en prakrit recèlent des trésors de pensée mathématique. On y trouve notamment des élaborations indicielles extraordinaires, les textes canoniques étant numérotés de manière très complexe, ou des réflexions sur la nature de l’univers, dont la taille est infinie (est-ce un univers infini et continu ou infini et discret ?). Cependant, au fur et à mesure que des écoles de logique, de grammaire et de poétique se créeront au sein de ces religions et qu’elles en viendront à débattre avec leurs collègues hindous, les savants intellectuels issus de ces traditions religieuses se mettront aussi à produire des textes en sanskrit.

La tradition savante à l’age d’or de la culture sanskrite

Les Vème-XIIème siècles représentent vraiment l’âge d’or de cette culture sanskrite. C’est une époque où la culture indienne rayonne au-delà de ses frontières. On retrouve ainsi au VIIème siècle des astronomes indiens à la cour des Tang en Chine. Al-Biruni, un poète astronome persan, fait un voyage en Inde au XIème siècle. L’histoire de ce voyage et du savoir mathématique et astronomique qu’il y a rencontré est restée célèbre dans le monde de langue arabe, et de manière subséquente en Europe.

Les VIIème – XIIème siècle sont également une période importante intellectuellement au sein du sous-continent ; s’y composent alors nombre des grands classiques de la tradition. L’époque est fameuse pour les grands débats philosophiques, religieux et logiques qui l’agitent. C’est aussi la grande époque du Kâvya, la poésie savante, avec ces textes qu’on peut lire de deux manière différentes, pour qu’ils nous racontent deux histoires distinctes, soit par des jeux de mots et de découpage de la graphie du texte (slesa) soit parce qu’on peut les lire de gauche à droite puis de droite à gauche, et que chaque sens de lecture recèle une histoire. Nous avons du mal à imaginer que ces traditions savantes axées sur les jeux de langue n’existent qu’oralement, et ne sont pas liés à l’écriture. Elles s’inscrivent dans une réflexion plus large sur le sens trompeur des mots, l’illusion persuasive des raisonnements.

Qu’en est il des mathématiques ?

Après les premiers textes liés à la géométrie des rituels védiques, aucun texte de la tradition hindoue ne nous a été transmis avant la fin du Vème siècle. Apparaissent alors des chapitres de mathématiques inclus dans des traités d’astronomie. Ainsi Aryabata, dont le traité d’astronomie porte son nom, l’Aryabatîya, compose un traité en 499 après J. C. dont le second chapitre est dévoué aux mathématiques (ganita). Ecrit au moyen de vers aphoristiques, ce chapitre définit la numération positionnelle décimale, pose des problèmes de trigonométrie et de gnomons dont l’astronome et astrologue praticien peut avoir usage, mais aborde également des question de prêts à intérêts ou de séries dont on ne comprend pas très bien ce qu’ils font là dans un texte d’astronomie.

Vers 25 du chapitre mathématique de l’Aryabatîya

L’interêt sur le capital, avec l’intérêt (sur l’intérêt), ayant le temps et le capital en facteur est augmenté par le carré de la moitié du capital.

La racine carrée de ceci, moins la moitié du capital divisé par la durée est l’intérêt sur son propre capital.

Cette digression, au sein d’un texte d’astronomie, est encore plus éclatante lorsqu’on observe les commentaires que ce chapitre a suscités. Le plus ancien que nous connaissons a été rédigé par un certain Bhâskara I, au début du VIIème siècle. Bhâskara I, dans son commentaire, aborde tout un ensemble de problèmes pratiques et ludiques qui n’ont que peu de rapport avec le sujet du traité qu’il commente. Il précise d’ailleurs que le sujet des mathématiques est vaste, et que le champ des mathématiques pratiques (vyavâhara ganita) ne fait que recouper celui de l’astronomie. Au XIIème siècle, un autre Bhâskara II, mathématicien et astronome écrira ainsi tout à la fois des traités d’astronomie et deux textes mathématiques qui seront parmi les plus fameux de la tradition sanskrite. Il s’agit de la Lîlâvatî, un texte d’arithmétique, et du Bijaganita, qui concerne l’algèbre. On ne sait pas à présent si ces textes de mathématiques étaient initialement des chapitres de traités d’astronomie ou s’ils étaient, dès le départ, conçus de manière autonome par leur auteur. On entraperçoit ainsi une tradition de lecture de textes spécifique : il semble que traités et commentaires pouvaient êtres lus par bribes, en ne s’attachant qu’aux passages considérés comme intéressants. Quoiqu’il en soit, astronomie et mathématique vont de pair, même si la première prend parfois son autonomie par rapport à la seconde. A partir du VIIème siècle, nous voyons ainsi apparaître des textes de mathématiques en sanskrit ayant seulement les mathématiques pour thème. Ainsi, à la fin du XIXème siècle, un paysan du village de Bhakshâlî dans le nord ouest de l’Inde, a découvert en labourant son champs, un manuscrit fragmentaire que l’on date du VIIème-Xème siècle et qui est formé d’un ensemble de problèmes de mathématiques résolus.

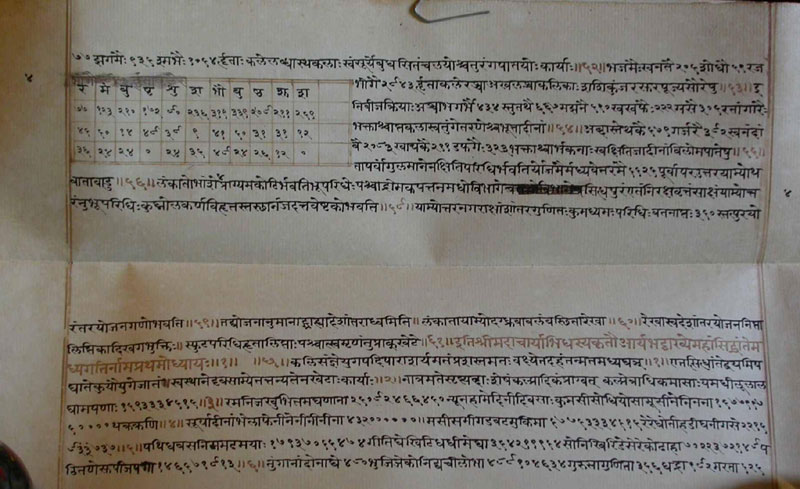

Figure 1 : Une image du manuscrit de Bhakshâlî. |

A coté de ce type de textes «bruts», nous disposons également de traités de mathématiques au sens plein, écrits autant par des auteurs hindous que par des auteurs jains, et qui nous ont été transmis par des copies plus récentes, qu’on trouve dans des bibliothèques en Inde, et dispersé de par le monde.

Donc il existe tout au long de cette période une tradition de mathématiques savantes autonome de l’astronomie. Cette tradition savante se réclame ou parfois se démarque des «mathématiques pratiques» avec ses procédures approximatives mais ingénieuses. Mathématiques savantes, mathématiques pour l’astronomie, mathématiques pratiques : jusqu’à quel point ces traditions sont-elles liées ? Etaient-ce les même personnes qui pratiquaient les deux ? Pourquoi ces textes étaient-ils écrits, pour qui, dans quel contexte ? Nous n’avons pour ainsi dire pas de réponse à ces questions.

Une avalanche de textes

Nous ne savons pas dans quel contexte social ces textes ont été produits. Par ailleurs, bien que ces textes nous disent que le savoir se transmet oralement, ils nous ont été transmis par des textes écrits, des manuscrits. On évalue à 13 millions le nombre de manuscrits de textes sanskrits existant de par le monde. Plusieurs centaines de milliers de ces manuscrits sont consacrés à cette discipline nommée jyotisa qui inclue aussi bien l’astrologie et la divination, que les mathématiques, l’astronomie et le vastusâstra, l’art d’aménager sa maison conformément aux bons auspices.

Nous sommes donc au cœur d’un paradoxe qui demeure mystérieux, du moins pour la période qui nous intéresse, celle du VIIème-XIIème siècle. En effet, mis à part le cas exceptionnel du manuscrit de Bhakhshâlî et d’un autre manuscrit du même genre, le manuscrit Pathan, les manuscrits dont nous disposons datent au plus tôt du XVIIème siècle. C’est par ailleurs à partir du XIIème siècle que nous connaissons des histoires évoquant des manuscrits et des bibliothèques. Ainsi nous savons que le roi Bhoja au XIIème siècle avait accumulé une prestigieuse bibliothèque qui fut volée après sa mort par le prince Jayasimha, qui convoitait son royaume. Nous voyons donc qu’une bibliothèque pouvait servir de symbole de pouvoir et de prestige.

Mais de quels types de manuscrits parlons-nous ?

Il faut attendre le XVIIème siècle pour que le papier commence à se propager en Inde. Avant cela, pour écrire des textes pérennes, on utilisait outre la pierre ou des plaques de cuivre, des écorces et surtout des feuilles de palmier. Ces feuilles étaient traitées de manière à devenir totalement imperméables. Elles étaient ensuite gravées à l’aide d’une aiguille, avant d’être enduites d’encre ou de pigment qui, en s’infiltrant là où l’aiguille avait préalablement tracé des mots, faisait apparaître l’écriture. Ainsi le verbe écrire en Sanskrit, likh-, signifie d’abord «gratter».

|

|

Les manuscrits en feuille de palmier que possède la Bibliothèque Nationale à Paris, ont perdu leurs pigments : pour pouvoir les lire, il faudrait pouvoir les enduire d’encre, ce qui va rigoureusement à l’encontre de toutes les règles de conservation ; ils sont donc religieusement conservés mais restent illisibles. Cet océan de manuscrits témoigne d’une culture de l’écrit très diversifiée. Ainsi existe-t-il une tradition de manuscrits en feuille de palmier du Kerala : on y remplit au plus la feuille, en laissant des places pour la «marge», le trou qui permet aux feuilles de palmier de défiler et des poches où nombres et diagrammes seront tracés. Les plus anciens manuscrits en feuille de palmier consacrés aux mathématiques dont nous disposons datent du XVIIème siècle. Ce qui représente, pour un texte du Vème siècle comme le traité d’Aryabata, un écart de près de 1000 ans.

|

Lorsque ces manuscrits sont fabriqués pour des familles d’astrologues, on voit qu’ils ne prennent pas toujours les textes en entier, comme si on ne se focalisait que sur une partie, jugée intéressante. Les codex dans lesquels ils s’insèrent nous donnent le sentiment que de petites encyclopédies sur un sujet déterminé étaient ainsi constituées au coup par coup, en copiant des portions de texte un peu comme lorsque nous prenons des notes en allant à une bibliothèque : nous ne copions que les passages qui nous semblent particulièrement intéressants et qui nous resserviront.

Dans le cas des bibliothèques royales ou d’autres bibliothèques de prestige, au contraire, les manuscrits qu’ils ont fait faire contiennent des textes très variés, allant de la grammaire à l’astronomie en passant par les mathématiques, toujours complets lorsqu’ils ont réussi a être bien conservés.

Dans le cas des textes canoniques jains, ou des textes de commentaires au Védas, ces textes étaient parfois copiés comme une sorte de bonne action afin de renaître dans un cadre meilleur. Ils étaient alors copiés comme des sorte de calligrammes décoratifs.

|

Mais ce ne sont pas que des familles de nobles ou d’astronomes qui firent copier ces textes, mais peu à peu des prêtres jésuites, puis des orientalistes, curieux des traditions savantes indiennes. C’est ainsi que petit à petit les textes copiés, se mirent à refléter une influence du cadre du livre ; on peut donc y voir une mise en page, avec des vers numérotés.

|

Il y a donc un écart important entre le moment où des textes mathématiques ont été rédigés et mis par écrit, puisqu’ils ont été copiés et recopiés pour des raisons diverses et parfois aléatoires et qu’ils sont ainsi parvenus à nous.

Des traces du cadre oral?

Donc pour reconstituer les pratiques mathématiques d’un auteur donné, et le rapport entre écriture et oralité dans cette pratique, les seules informations dont nous disposons, nous devons les tirer de ce que nous en disent les textes eux-mêmes. En quoi portent-ils, dans leur contenu, la marque de l’oralité?

La forme du sûtra, son côté aphoristique, semble être fait pour marquer la mémoire. Et ils utilisent souvent des jeux de mots. Ainsi, dans le traité d’Aryabata, le mot carré (varga), comme en français, désigne le nombre qu’on multiple par lui même et la figure dont l’aire est un nombre qu’on multiplie par lui même. Il en va de même pour le cube (ghana) qui signifie également «solide». De même le terme sanskrit qui désigne l’aire et le volume, phala, littéralement «fruit», est le même que celui qui signifie le résultat (d’un produit).

Le vers 3 du chapitre mathématique de l’Aryabatîya, peut ainsi se lire de deux manières différentes, qui se recoupent :

Un carré est un «equi-quadrilatère» et un nombre multiplié par lui même. Un cube est le produit des trois mêmes ainsi qu’un solide à douze bords.

Ou encore, en suppléant le mot «coté» que l’aphorisme aurait élidé :

Un carré est un «equi-quadrilatère» dont l’aire est (un côté) multiplié par lui-même. Un cube est un solide à douze bords dont le volume est le produit des trois même (côtés).

Dans la procédure d’extraction de la racine carrée, qui repose sur la numération positionnelle décimale, le mot carré désigne tout à la fois le nombre dont on extrait la racine et la place d’une puissance paire de dix. En effet, la procédure repose sur l’idée que l’on peut extraire à partir de la place de puissance paire, la racine recherchée.

Plus précisément, lorsqu’on écrit un nombre au moyen de la numération positionnelle décimale, par définition, on l’écrit en la décomposant au moyen de puissances de dix : ainsi 625 est une manière de noter 6. 10² + 2. 10 + 5. On va supposer, en utilisant des identités remarquables, que si le nombre, dont le carré donne 625 est de la forme a.10+b, et bien au carré il sera donc de la forme a².10²+2ab.10+b². La procédure d’extraction de racine carrée va partir de 10², qui est «le carré de dix», pour tenter de retrouver «a». Et ensuite «b». On va donc trouver le plus grand carré entier qu’on peut trouver dans 6. Il s’agit du nombre 4, 2², et donc on en déduira que le nombre dont 625 est le carré, est de la forme 2.10 + b. Pour trouver b on va donc déjà enlever de 625, «a².10²», c’est à dire 400, puis diviser 2.10 par «2a», c’est à dire 4. Comme 625-400=225, et que 22/4 = 5 + 2/4, le «reste» de la division 2 est reporté sur la partie qui concerne les puissance de 10 nulles : b².10², qui est donc égal à 25. On en déduit que le b recherché est égal à 5. On peut vérifier, 25² = 625 et pousser un «ouf» de soulagement. Car on voit bien comment on peut se retrouver coincé au final, si, après avoir considéré b², il reste encore un résidu.

Sans rentrer dans le détail de la procédure, on voit bien qu’en appelant par le même nom un nombre au carré et la place d’où l’on tirera ce carré, on explicite la propriété mathématique sur laquelle l’algorithme repose.

On peut alors comprendre ce vers que le jeu de mot rendait de prime abord difficile à comprendre.

Vers 4, du chapitre mathématique de l’Aryabatîya, qui donne la procédure pour extraire une racine carrée :

On doit diviser, constamment, <la place> non-carrée par deux fois la racine carrée//

Lorsque le carré a été soustrait de <la place> carrée, le quotient est la racine dans une place différente//

Les exemples résolus, sont souvent composés à la manière des poèmes dont ont dit qu’ils étaient composés au cours de joutes orales financées par de grands princes. Ainsi la Lîlavatî, porte le nom de la fille vive auquel une partie des problèmes résolus dans le traité semble dédiée.

Lîlâvati, Exemple 50. Jolie fille aux yeux mouvants, si tu connais la bonne méthode d'inversion, dis-moi quel est le nombre qui, multiplié par trois, auquel on ajoute ses trois quarts, divisé par sept et diminué de son tiers, multiplié par lui-même et ayant soustrait cinquante-deux du produit, ayant extrait la racine carrée de ce qui reste et ayant ajouté huit puis divisé par dix, donne deux.

(Réponse : 28)

Cet exemple illustre les deux règles suivantes :

48. L’on doit transformer la quantité vue, de diviseur en multiplieur, de multiplieur en diviseur, le carré en une racine, la racine en un carré / La quantité soustractive devient additive, l’additive, soustractive afin d’obtenir la quantité (recherchée) //

49. Lorsque (une quantité) est accrûe ou décrûe par sa propre part, le diviseur accru ou décru par le numérateur (devient) le diviseur/ Mais le numérateur, quand à lui demeure inchangé ici, ainsi la règle supplémentaire de l’inversion a-t-elle été dite.

Pour ce qui est de la règle 49, en d’autres termes et en complétant ce que le traité omet concernant quelques «détails» de calcul : si on a x +/- xa/b pour défaire le calcul on considère en fait l’entité a/ (b +/- a). Défaire le calcul revient en effet à effectuer l’opération suivante [x +/- xa/b] -/+ [x +/- xa/b] [a/ (b +/- a)].

Les calculs effectués sont les suivants:

|

3x |

On divise par 3 et on trouve que x = 28 |

|

3x + 3/4 (3x) |

Selon la règle 49, on soustrait à ce qu’on a, ce qu’on a multiplié par 3/(4+3). |

|

[3x + 3/4 (3x)]/7 |

On multiplie par 7 |

|

[[3x + 3/4 (3x)]/7]]-[[3x + 3/4 (3x)]/7]/3 |

Selon la règle 49 on ajoute à ce qu’on

a, ce qu’on a multiplié par 1/(3-1). En d’autres

termes, on effectue le calcul (Y-Y/3)+ (Y-Y/3)/2 dont on vérifie

qu’il vaut bien Y. Ce qui revient à effectuer le

calcul : 14 + 14/2. |

|

[[[3x + 3/4 (3x)]/7]]-[[3x + 3/4 (3x)]/7]/3 ] 2 |

On extrait la racine |

|

[[[3x + 3/4 (3x)]/7]]-[[3x + 3/4 (3x)]/7]/3 ] 2- 52 |

On ajoute 52 |

|

√[[[[3x + 3/4 (3x)]/7]]-[[3x + 3/4 (3x)]/7]/3 ] 2- 52] |

On élève au carré |

|

√[[[[3x + 3/4 (3x)]/7]]-[[3x + 3/4 (3x)]/7]/3 ] 2- 52] + 8 |

On soustrait 8 |

|

[√[[[[3x + 3/4 (3x)]/7]]-[[3x + 3/4 (3x)]/7]/3 ] 2- 52] + 8]/10 |

On multiplie par 10 |

|

[√[[[[3x + 3/4 (3x)]/7]]-[[3x + 3/4 (3x)]/7]/3 ] 2- 52] + 8]/10 = 2 |

Pour défaire le processus |

Les problèmes sont lancés comme des défis galants. Bhâskara II y utilise de nombreux jeux de mots et d'images caractéristiques de la poésie savante.

Exemple 69. D'un troupeau d'oies sauvages, à l'approche d'un nuage, dix fois la racine carrée de leur nombre partit pour la forêt Mânasa, un huitième, s'envolant du rivage dans l'eau, alla à la forêt Sthâla-padmînîs. Jeune fille, trois couples ont été vus s'accouplant sur l'eau où abondent des fibres délicates de lotus. Dis le nombre total du troupeau.

(Réponse : 144)

On considère que le troupeau d’oies sauvages contient x² membres ; le problème posé revient alors à résoudre l’équation :

x² – 1/8 x² – 10x = 6

Ne pas oublier que ce que l’on recherche, c’est x² et non pas x !

Les commentaires mettent en scène des débats, avec des questions-réponses. Ces débats sont par moment très vigoureux, et dans le concert des points de vue conflictuels il arrive que l’on perde de vue quel est l’opinion du commentateur lui même. Parfois ils mettent en scène des questions si naïves qu’on a le sentiment qu’elles veulent illustrer des cadres pédagogiques. Ainsi, lors d’une glose d’une définition de la numération positionnelle décimale, Bhâskara I imagine ce qui pourrait se passer si au lieu de décupler la valeur des unités, les places de la numération positionnelle décimale pouvait décupler des marchandises:

À présent, ceci peut-être demandé :

Quel est le pouvoir des places, <ce pouvoir qui fait> qu’une unité devient dix, cent, mille ? Et vraiment si ce pouvoir existait, les commerçants achèteraient des objets extrêmement convoités, et, selon leur bon vouloir, ces marchandises seraient abondantes ou rares. Si c’était le cas, les choses seraient différentes dans les affaires du monde.

Cette remarque n’est pas fausse. Cependant dans ces places-ci ce sont uniquement des chiffres qui sont disposés (pas des marchandises).

Aussi, commentant la définition que nous avons vue plus haut, du carré, Bhâskara I met en scène le dialogue suivant :

«Le mot «equi-quadrilatère» est le signifiant. Le mot «carré» est le signifié. (…). Il en est forcément ainsi, car sinon on peut donner le nom de «carré» à des «equi-quadrilatères» indésirables.

- Dans quels cas peut-on donner le nom de «carré» à des «equi-quadrilatères» indésirables ?

On répond ceci : Ce type d’équi-quadrilatère dont les diagonales ne sont pas égales pourrait (prendre ce nom), et cette (figure) faite de deux triangles equilatéraux rassemblés pourrait (prendre ce nom).»

Ce dialogue est accompagné de diagrammes, qui donnent sens à ce qui est désigné dans la réponse.

|

On voit donc avec cet exemple que les mathématiques sont une discipline qui recquièrent l’écriture. La numération positionnelle décimale est conçue comme un outil d’écriture, qui aide à calculer. Et en effet, les commentaires laissent la place d’une surface ou le calcul est fait, le dessin dessiné. Ces places, nous les retrouvons dans les manuscrits, sans pour autant savoir, puisque des centaines d’années les séparent, s’ils sont fidèles aux dessins et dispositions d’origine. Et la pratique mathématique repose sur ces surfaces. A la manière dont pour inverser une fraction, on la renverse ; l’arithmétique tabulaire indienne utilise des dispositions de données sur des tables ou déplacer des quantités revient à faire des opérations. Ainsi pour faire une règle de trois, de cinq, ou de sept, on place les «numérateurs» en colonne à droite, les «diviseurs» en colonne à gauche. Et lorsque ces quantités sont fractionnaires, on «déplace» les dénominateurs vers la colonne inverse, afin qu’ils puissent d’une manière quasi-automatisée, entrer dans le calcul.

Une règle de 2n+1 quantités est définie de la manière suivante : un nombre n de "mesures" m1, m2 , … , mn, lorsqu'elles sont combinées, permettent d'obtenir un résultat p. Connaissant des «désirs», d1 , d2, … , dn, on veut savoir ce qu’ils permettent d'obtenir. Notons que le sens du mot "mesure" (pramana en sanskrit) n'est pas exactement celui que nous lui donnons en mathématiques aujourd'hui; c'est plutôt un ensemble de caractéristiques plus ou moins quantifiables.

Appelons ainsi «r» ce qui est recherché. Puisque l’idée des règles de proportions, c’est que le ratio de p à r est égal au ratio de m1 x m2 x… x mn à d1 x d2x…x dn, on a:

Pour effectuer ce calcul, les textes de mathématiques nous disent :

On place les «numérateurs» en colonne à droite, les «diviseurs» en colonne à gauche

m1

m2.

.

.

pd1

d2.

.

.

On voit bien que lorsque mi ou di sont des fractions, on peut déplacer les dénominateurs dans la colonne d’en face, pour qu’ils entrent de manière convenable dans le calcul.

m2

.

.

.

ai/bi

.

.

.

p

d2

.

.

.

ci/di

.

.

.

m2

.

.

ai

ci

.

.

p

d2

.

.

bi

di

.

.

En d’autres termes

Exemple tiré du commentaire de Bhâskara I au vers 26 et 27 du chapitre mathématique de l’Aryabatîya :

Si deux kuduvas et demi de grains sont nécessaires pour un éléphant qui fait quatre coudées de haut, six de large et cinq de circonférence, combien de grains faut-il pour un éléphant de hauteur trois, de longueur cinq et de circonférence quatre et demi?

Il s’agit ici d’une règle de sept. L’idée mathématique derrière cette règle est la suivante : on estime que la quantité de grain K nécessaire à nourrir un éléphant est proportionnelle à sa taille T, dont on considère qu’on peut le mesurer par le produit de sa hauteur H, de la longueur L et de la circonférence C. En bref, si on connaît la quantité K1 que mange un éléphant de taille T1 = H1 . L1 . C1. On voudrait savoir combien mange (K2) un éléphant de taille T2. Comme on sait que T1/K1 = T2 /K2, donc K2= T2 K1/ T1. D’après les manuscrits, nous voyons que pour appliquer une telle règle, on plaçait les «multiplicateurs» en colonne à droite, les «diviseurs» en colonne à gauche, et qu’on effectuait ensuite la division. Bref, on disposait le problème de la manière suivante :

K1

On multiplie d’un coté H1 . L1 . C1. K1 et de l’autre H2 . L2 . C2 avant d’effectuer la division. (Je précise que dans les manuscrits du Kerala, on ne trace pas de traits pour délimiter les lignes et les colonnes).

Dans le cas du problème ci-dessous, on aurait donc en théorie la disposition suivante :

2+1/2

Mais on ne voit jamais une telle disposition dans les textes. Tout d’abord les auteurs considèrent la forme d’une fraction entière pour les données qui en sont pas entières ; on a donc plutôt, sachant qu’on ne trace pas généralement en Inde la ligne qui sépare le numérateur et le dénominateur :

2

2

Cette étape est la seule que l’on voit dans les manuscrits. Le reste on le reconstitue. Pour effectuer le calcul correct, il faut alors déplacer les dénominateurs des deux fractions dans les colonnes opposées :

2

Ici comme les deux dénominateurs ont la même valeur, on ne voit pas la différence, on obtient donc :

On voit donc qu’on peut faire des simplifications (dans le tableau suivant, les termes simplifiés sont colorés en rouge) :

On peut alors effectuer le calcul avec les quantités qui restent ; la fraction obtenue est 9/40. Comme les auteurs n’aiment pas les fractions de ce genre, ils préfèrent décomposer encore si c’est possible, en effectuant des conversions. Le résultat s’obtient alors avec une liste d’unités de mesures : 1 kuduva, 1 setikâ, 2 mânakas, et la moitié d’un mânaka, sachant que:

Pour se convaincre que l’aire d’un trapèze est la somme de l’aire de deux triangles rectangles et d’un rectangle, on effectue le diagramme suivant. Bhâskara précise que celui-ci doit être «expliqué par une personne expérimentée».

|

On reconstitue ainsi des activités qui sont partiellement écrite dans les commentaires, et qui nécessitent, pour être complétées, des explications orales. De quoi laisser le champs libre aux historien(ne)s des sciences pour élaborer des raisonnements fictifs, de l’histoire des sciences fiction.

Peut-on mesurer la part dans cette tradition mathématique savante qui provient de pratiques populaires ? En d’autres termes, est-ce-que ces mathématiques «de haute caste» on été influencées par des traditions de «basses castes» ou est-ce le contraire ? Une perspective nouvelle a été ouverte par la découverte suivante. On c’est aperçu que dans certains villages pauvres et illettrés du tamil nadu, persistait une tradition de devinettes mathématiques, dont certaines étaient mot pour mot des problèmes issus du fameux Kanitanul, un traité mathématique tamoul du XVIIème siècle, dont on avait toujours supposé qu’il puisait ces problèmes à la «grande» tradition sanskrite.

Devinette : Un marchand d’œufs itinérant se bat avec un clochard le long d’un chemin. Dans la bagarre l’ensemble de ces œufs se brise. Devant le conseil du village, le marchand demande réparation. Les membres du conseil lui demandent : combien d’œufs ont été cassés ? Le marchand répond :

Si je les comptais deux par deux, il en resterait un seul.

Si je les comptais trois par trois, il en resterait deux.

Si je les comptais quatre par quatre, il en resterait trois.

Si je les comptais cinq par cinq, il en resterait quatre.

Si je les comptais sept par sept, il ne resterait rien.

(Réponse : 119 œufs)

La résolution de ce problème peut se faire par des essais successifs, il peut aussi se faire à l’aide d’une procédure complexe de résolution, théorisée dans les textes indiens sous le nom de «pulvérisateur», qui n’est autre qu’une méthode de résolution d’équations de théorie des nombres (apparentée à ce que nous appelons aujourd'hui les équations de Pell).

Conclusion

Nous nous demandions en commençant, si l’on pouvait déceler une influence de la prééminence de la transmission du savoir oral sur les mathématiques savantes, pratiquées en Inde du VIIème au XIIème siècle. Or nous avons vu à quel point les pratiques mathématiques que nous pouvions reconstituer semblaient osciller entre deux ordres : d’un côté il y a des pratiques concrètes des mathématiques, comme l’arithmétique tabulaire ou l’usage des diagrammes, qui échappent au langage discursif ; de l’autre il y a des problèmes poétiques, des jeux de mots et des devinettes qui attirent l’attention sur la manière dont les choses sont dites et nommées. On imagine comment ces deux pratiques se développent en dehors du texte qui nous les transmet. On voit donc comment la question que nous nous posions au départ s’est déplacée, pour en devenir une nouvelle : qu’est-ce qui se trouve dans un texte savant et qu’est-ce qui ne s’y trouve pas. Il s’agit alors d’une invitation à se pencher, entres autres, sur la manière dont en dehors du champ savant, les mathématiques ont été pratiquées, les textes ont été utilisés dans l’Inde médiévale. Et peut-être qu’en observant les activités mathématiques pratiquées aujourd’hui encore dans des villages reculés d’Inde ou des pratiques non influencées par les mathématiques «institutionelles» telles qu’on les diffuse à l’école, que nous pourrons nous ouvrir à d’autres manière d’imaginer ces rapports.